ここで植物の持つ色素、つまり「花の色についての試論1~7」が入る予定でした。とはいうものの、あの部分だけである程度まとまった話であるだけでなく書き終わっていたと云う理由で先にアップしていた訳である。一寸だけ読み返していただければありがたい。そこでだが、「花の色についての試論1~7」においては植物の色素についてはまあ一応の議論がなされているとして、それが「本題のアブシジン酸とルヌラリン酸にどこでつながるのか」というのが、読んでおられる方々の感想かもしれない。だが、つながっていないわけではない。その話をしよう。

花の色素として重要な役割を果たしているカロテノイドは、現生生物だけでなく太古の生物においても.活性酸素の消去に働いてきた物質である。リコペンなど、嫌気的に作られるβ-カロテンまでの化合物群にも同様な生物活性があることはすでに述べた通りである。さてβ-カロテンは、大気中の酸素濃度の上昇に伴い出現したオキシゲナーゼの基質となり自らが酸化を受けることで、活性酸素だけではなく活性酸素の原料である「酸素分子そのものの消去」にも係わることになったと捉えている。この酸化反応はカロテノイド分子の色々な位置で起こるだけでなく、共役した二重結合をもつ炭素鎖の解裂まで起こすのだが、その連鎖した酸化反応の結果としてアブシジン酸の生合成が起こるわけである。つまり、カロテノイドやキサントフィルについての議論は、いわゆるアブシジン酸生合成の中間体についての議論なのである。アブシジン酸がアポカロテノイドに分類される理由である考えられるこの部分は、分かり易い議論であると思う。

もう一つの通底する話は、フラボノイドに関する議論である。花の色としてのフラボノイド、植物のフラボノイドがポリフェノールの一種であり健康に良いなどと云う視点でからは決して見えないある関係が存在しているのである。見えない関係をどのように掘り起こすか。それはやはり生合成系をじっくりと観るところから始めるしかないのだが、いくぶん複雑な議論になる。

一寸だけ回り道、二十代の終わりの頃、体力は無尽蔵にあると錯覚していた。徹夜明けなど何となく熱っぽくて、快調だと感じていた。だが、この感覚を人に強要するのは間違いである。それは理解していた。少し年を取って、少しばかり責任ある立場に立った時、改めて感じたことは、人は人それぞれのキャパシティを持つという当たり前のことである。これは動かしがたい事実であろう。さて、大学と呼ばれる職場に勤めていたのだが、第二次ベビーブームが去って18歳人口が120万人台に落ち込んでからの話ある。私立大学間の受験生獲得競争が激しくなり、高校生に媚びを売る競争が起こっていた。いまもである。オープンキャンパスの回数を増やそう、提示物を魅力的なものにしよう、演示実験を面白くしよう、お土産を持たせよう、接客態度?を良くしよう、学内をきれいにしよう、トイレを改修しよう、オープンキャンパス以外の日にも見学を可能にしよう、出前講義に行こう、入学前教育をしようと、デパート顔負けの集客策は止めどなく増え実行されていった。短期間であれば少々無理をすれば済むのだが、上記の施策のほとんどは年中行事である。そこでつけはどこに回ったか。在学生教育である。

入学している学生は、途中退学さえしない程度に単位を出しておけば、4年の間学費は取れるという悪意ある判断を大学側が持っていたかどうかは不明だが、結果としてそのようなことが起こったことは否めない。いくつかの会議で、これらの策を実施する場合、いままで行ってきた何を止めるのかと質問したが、お前は大学のために頑張る気持ちはないのかと、私よりはるかに働いていない人達に非難された。空気に迎合して、正論らしき意見を声高に吐く人は嫌いである。当然の話だが、しわ寄せは在学生教育で起こっていた。分かりやすい授業を、試験における不合格の学生を減らせという施策も、その一環だったのかもしれない。しかしながら、人のキャパシティは決まっている。新しく大事なことを始めるのであれば、いままで行ってきた何かを捨てる必要があると考えている。

さて、フラボノイド類はいわゆる高等植物と呼ばれる維管束植物にしか存在しない。そして、太陽光に含まれる有害な紫外線を吸収する能力が優れている。従って、上陸を果たした原初の植物が、後の陸上植物へ向かう進化の道を辿るに際して、大きく寄与したと考えられていることはすでに述べた。この意見はおそらく正しいであろうし、取り立てて異論はない。植物がまだ花という生殖器官を持っていなかったこの時期に、すでに花を彩る二種類の色素を獲得していたのである。

では、そこに何も問題はないかと問われれば、そう簡単に頷くわけには行かない。問題とは、無いはずのところにあるのが常である。フラボノイドの分布を考慮すれば、原初の植物が陸上植物になろうとしていた時間の中でその生合成系を獲得したと考えて間違いはない。では、彼らは、フラボノイド生合成系の獲得と引き替えに、何を失ったのだろう。

余談ばかり続けている気がする。大学にいた頃、学生による授業評価アンケートという制度ができた。習う側が教える側を評価するというもので、学生の評価をどう生かすかという点で侃々諤々の議論を巻き起こした制度である。文科省の方針を押しつけるのが仕事と思っていたらしい学長の説明では、分かりやすい授業、良い授業をするための方策であり、大学の将来に不可欠なものであるとのことであった。ただし、当然の話だが分かりやすい授業、良い授業とはどんなものかという説明はなされなかった。学生が教員を評価するなど失礼だ、教授の沽券に関わると激怒される方もいたし、時代でしょうと淡々とされていた方もいた。私は、卒業して5年あるいは10年を経過した卒業生の意見を聞いたらどうですかという提案をしたが、全く無視された。

結局は授業評価アンケート委員会なる場所で、小骨ではなく椎骨を抜いたような質問項目を並べたアンケート用紙ができた。さらに、その授業評価アンケートの結果をどう評価するかという話が始まったときには、大学人もお役人だなと妙に感動したものである。一寸やけになっていたので、授業評価アンケートの結果評価委員会でもつくったらどうですかなどと言って、顰蹙を買ったものである。

振り返ってみると、私が本当の意味での学問を始めたのは、全く理解できない講義に出会ってからである。大学に入学したとき、ラザフォード・ボーアの原子論くらいはなんとか理解していると思っていた。しかし、それは幻想であって、私にできたのは公式に従ってバルマー系列やライマン系列の軌道半径を求める程度のことであり、その物理学的・量子論的な意味について、全く無知な状態にあることにさえ気付いていなかった。そして、4月の第3週、その講義は

「時間に依存しないシュレーディンガー方程式」は、HΨ=Eψで与えられる。水素原子のハミルトニアンは・・・極座標におけるラプラシアンは・・・。と始まった。

いやはや主語と述語は聞き取れても、内容が皆目分からないという不思議な感覚を、生まれて初めて味わった。これが大学だと妙に感動した。帰りに量子論の本を4冊買った。そして、4月の小遣いはこれでなくなった。全く理解できない世界の存在を端的に示された、実に不親切だった先生にいまでも心から感謝している。もちろん、丁寧なプリントを用意して分かりやすい講義をされた先生もおられた。その努力は十分評価した、が?、授業中に分かったと思ったので、後は何もしなかった。まあ、これは錯覚だったのだが。では量子論はわかったのか。それ以降、本だけは沢山買った。鉛筆をなめながら読むのは読んだ。数学的に途中まで追っかけたのだが、それ以上は無理だった。概念的には分かったと思った瞬間があったが、近年これもまた錯覚だったように感じている。

さて、私に対する授業評価の結果であるが、声の大きさ、板書のきれいさ、進む早さなどなどいろんな評価項目は、良くもなく悪くもなくという程度であった。この評価表には自由記述欄があったのだが、通常この欄に何かを書き込む学生は殆どいない。ところが、私の評価表の自由記述欄には、余談、雑談と書いた学生が半数を超した。雑談が面白かったと書いた学生が数人いただけで、残りの学生は良かったとも悪かったとも書いてない。しかし、講義がなにがしか記憶に残ったのであろうと納得している。とはいえ、講義とは落語に似ている。如何にして枕で学生を捕まえるか、ここに講義の成否がかかっている。数分の枕のために、今日的話題を新聞・週刊誌・学会誌・科学雑誌から探しまわるのに使った時間は、半端ではない。若い頃に、この時間を論文書きに当てていたらと思わないでもないが、うまくはまった講義後の満足感は捨てがたいものである。

言葉の意味というよりある言葉が含む概念の範囲を正しく理解するには、語源まで戻ることが必要な場合が多い。英単語の意味をラテン語やギリシャ語まで戻って考えるなど、当たり前のことである。同じく、フラボノイドと呼ばれる分子群についても、その包括的な理解には生合成まで戻る必要がある。またもや、あの構造式の羅列に戻るのかと、気を重くするヒトもあるやに思うが、今回は割と楽である。ストーリーが大事なので、途中のごちゃごちゃしたところは書かないからである。

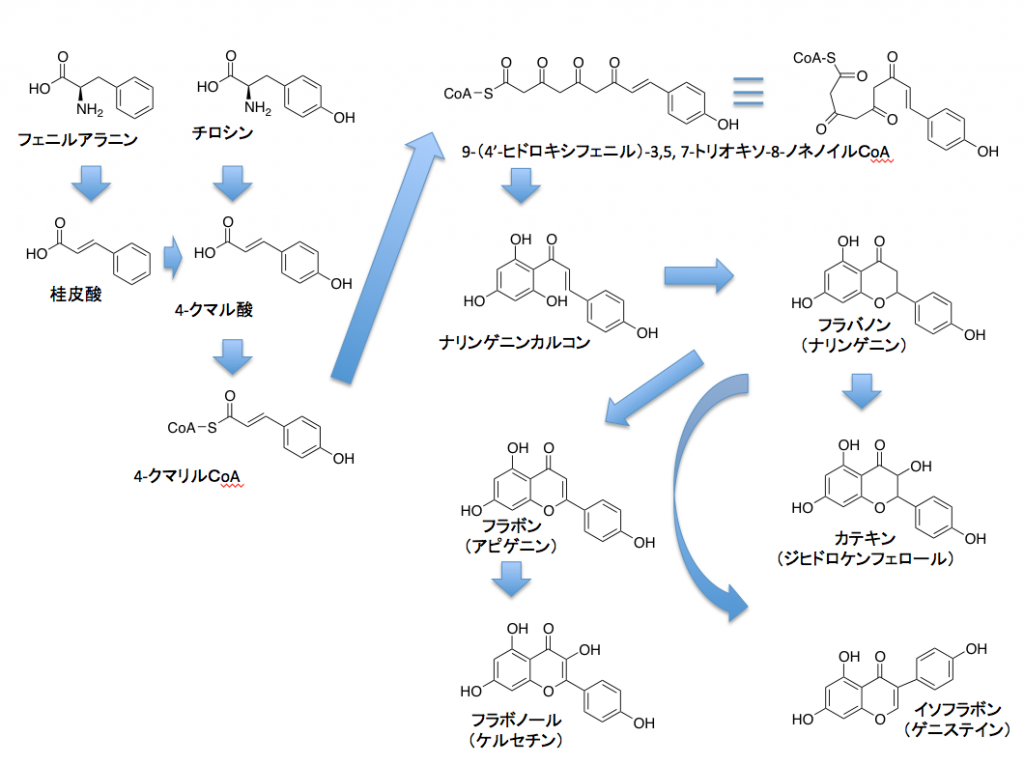

上にフラボノイドの生合成系の系路図を再度示す。ただし、この図が全てを網羅してないことに注意して欲しい。桂皮酸からシンナモイルCoAを通ってクマロイルCoAになる経路を省いているし、コーヒー酸からの流れも省いている。マメ科植物に含まれ健康にいいとか悪いとかよく話題に上る有名な植物エストロゲンであるダイゼイン生合成系も省いている。何故そんなに省くのかって?一寸ばかり面倒に感じたのと、話の大筋に影響がないと考えたからである。

フラボノイドはフェニルアラニンとチロシンに由来するが、この2つのアミノ酸はシキミ酸経路に由来する物質である。フェニルアラニンはPAL(フェニルアラニンアンモニアリアーゼ)によって脱アミノされ桂皮酸となる.桂皮酸はオキシゲナーゼによって4位に水酸化が起こりクマル酸となる。チロシンはTAL(チロシンアンモニアリアーゼ)の働きで4-クマル酸となってフェニルアラニンからの代謝系と合流した後、4-coumarate:CoA ligaseの触媒下にATPを消費しながらCoAと結合し4-クマロイルCoAとなる。ここまではリグナンあるいはリグニンに代表されるフェニルプロパノイド生合成系と同じ流れの上にある。(ただし、原初の植物がリグニン生合成系を持っていたわけではない)4-クマロイルCoAは、カルコンシンターゼ(CHS)と呼ばれる酵素の働きで3分子のマロニルCoAと連続的に縮合した後、芳香化反応を起こしてナリンゲニンカルコンを与える。このナリンゲニンカルコンがカルコンイソメラーゼによって分子内閉環したナリンゲニンがフラボノイド生合成におけるハブ中間体である。

ナリンゲニンからはアピゲニンのようなフラボン類、ケンフェロールのようなフラボノール類、ジヒドロケンフェロールを含むフラバノール類が分岐していく。このように描いてあれば、どこに問題があるかと問われても、問題はないと応えざるを得ないだろうう。では、どこに問題があるのか?次の図を見て欲しい。

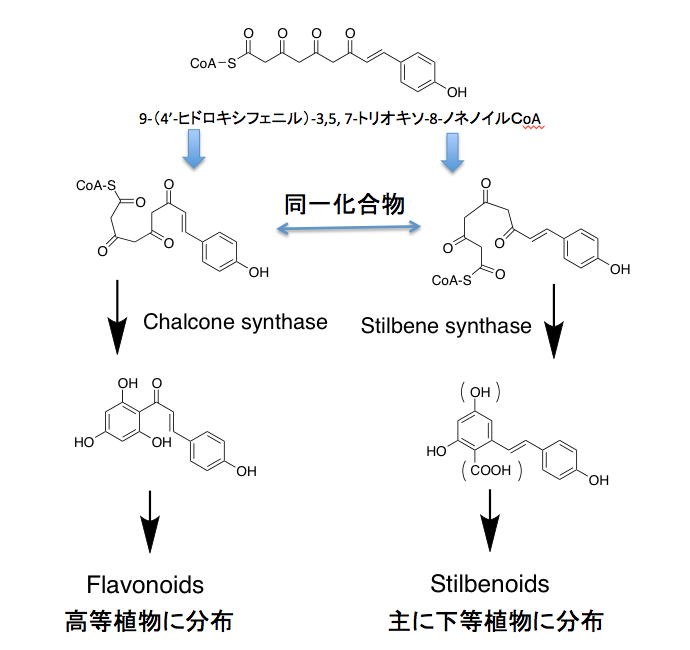

ややこしい名前で抵抗があるかもしれないが、クマロイルCoAに3分子のアセチルCoAが結合した9-(4’-ヒドロキシフェニル)-3, 5, 7-トリオキソ-8-ノネノイルCoAはカルコンになる直前の化合物である。前躯体といったほうがいいか、このポリケチド鎖は、クネクネしていて取り得る構造の自由度が高い。カルコンシンターゼと呼ばれる酵素の中に取り込まれたこの分子は、左側の構造を中間体として、ナリンゲニンカルコンを与える。ところが、スチルベンシンターゼという酵素の中に取り込まれた同じ分子は、右側の構造を中間体としてスチルベン類を与えるのである。さらにだが、フラボノイドとスチルベノイドは、植物における分布が原則として重ならない。高等植物は例外なくフラボノイドをもつが、スチルベノイドはごく一部の高等植物しか持たない。一方、下等植物はスチルベノイドを持っているが、フラボノイドは持たない。これらの事実を矛盾なく説明するとすれば、下等植物におけるスチルベノイド生合成系は、フラボノイド生合成系へと置き換えられたと考えざるをえない。言い方を変えよう、フラボノイドとスチルベノイドは生合成において、全く同じ根っこを持っていたのである。そして、我々が今問題にしているルヌラリン酸はスチルベノイドの一員なのである。