大分時間が空いてしまった。前段については多分忘れてしまった人が多いと思うので、「歴史生物学 生合成から見たルヌラリン酸 前半」を参照しながら読んで下さい。

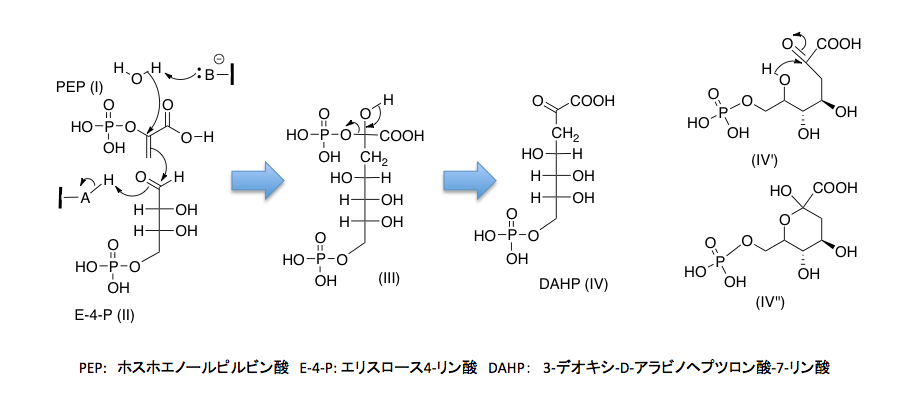

そこで再度、本論に戻る。いわゆるシキミ酸経路を、図5-3に示すようにホスホエノールピルビン酸(PEP)とD-エリスロース-4-リン酸(E-4-P)を出発物質とし、3種の芳香族アミノ酸までの生合成系であるとする。この生合成系を、有機電子論的に、極めて荒っぽい説明をしよう。

まずPEPとE-4-Pの間で、エノールリン酸結合の加水分解を伴うアルドール縮合が起こり、3-デオキシ-D-アラビノヘプツロン酸-7-リン酸がつくられる。この3-デオキシ-D-アラビノヘプツロン酸-7-リン酸の6位の水酸基が2位のカルボニル基との間でヘミアセタールが形成される。

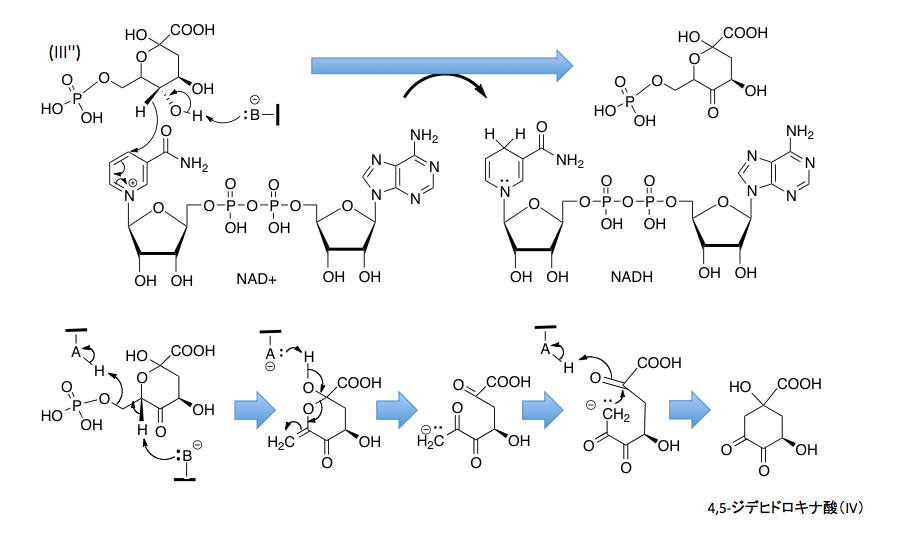

この3-デオキシ-D-アラビノヘプツロン酸-7-リン酸の5位の水酸基が参加された後、5-6位の間に二重結合を形成しながら正リン酸の脱離が起こる。開環に伴い生成したエノール型中間体が再度アルドー縮合による閉環反応を起こして4,5-デヒドロキナ酸となる。

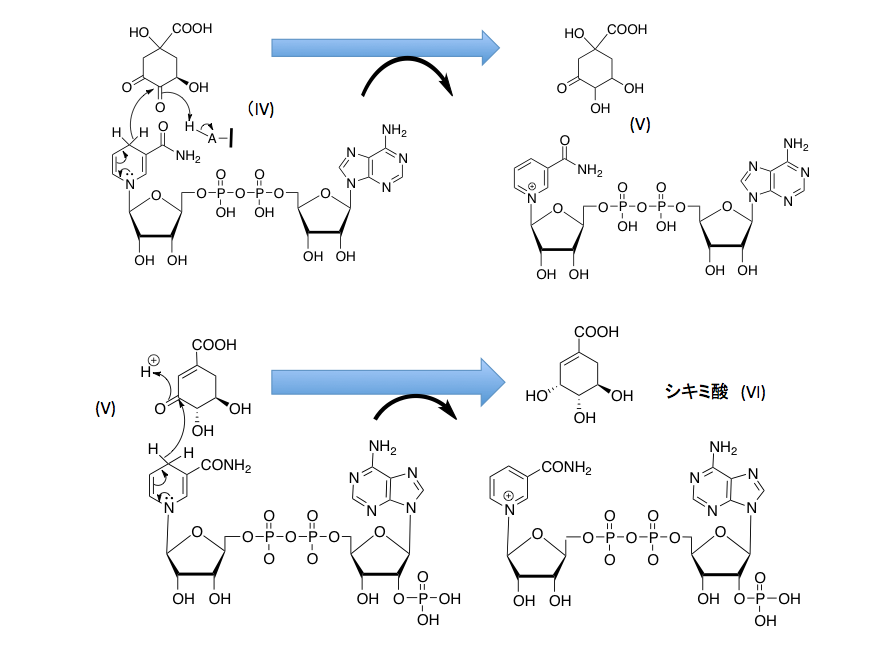

この化合物が1,6位炭素間での脱水反応と4位のカルボニル基が還元を受けてシキミ酸となる。このシキミ酸が代謝経路全体のネーミングに使われているわけである。但し、4位のカルボニル基の還元が起こるタイミングについてはこれで良いかどうか。違う説もある。

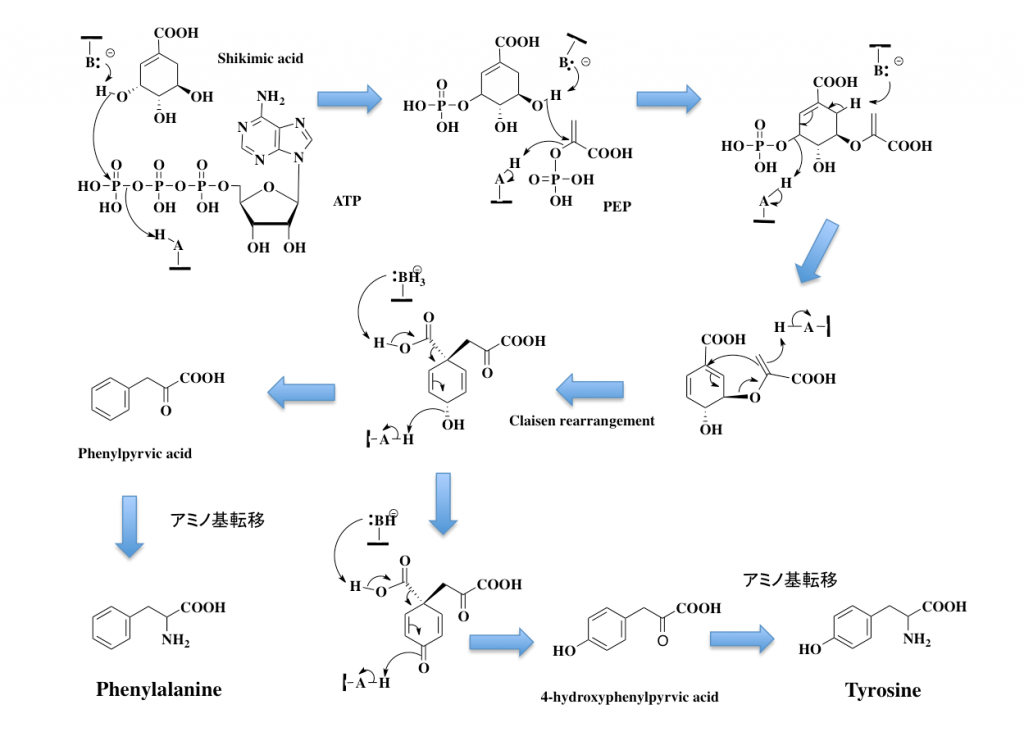

さて、シキミ酸経路はシキミ酸で終わるわけではなく、3種の芳香族アミノ酸に向かって伸びてゆく。シキミ酸の3位の水酸基がリン酸化を受けた後、もう一分子のPEPのsp2炭素上での求核置換反応により5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸に、この5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸が脱リン酸を受けて、きわめて重要な中間体であるコリスミ酸へと変換される。コリスミ酸はクライゼン転移によってプリフェン酸が生成する。このプリフェン酸は、脱炭酸を伴う脱水反応を起こしてフェニルピルビン酸になった後、アミノ基転移が起こってフェニルアラニンが生成する。一方、チロシンの生合成は、プリフェン酸の4位の水酸基がまず酸化されてカルボニル基になった後、芳香化を伴う脱炭酸を受けることで完成する。

もう一つの重要な芳香族アミノ酸であるトリプトファンへの分岐はコリスミ酸で起こり、アントラニル酸合成酵素によるちょっとわかりにくい反応を経て、アントラニル酸が作られる。アントラニル酸はホスホリボシルピロリン酸との反応でN-(5-ホスホ-β-リボシル)アントラニル酸、続いて脱水を伴う異性化反応により1-(2-カルボキシフェニルアミノ)-1-デオキシ-D-リブロース-5-リン酸に変換される。この化合物が脱炭酸と脱水反応を受けインドール-3-グリセロールリン酸となった後、トリプトファン合成酵素によるグリセルアルデヒド-3-リン酸の脱離に続くセリンとの縮合が起こり、インドール環をもつトリプトファンが生合成される。この反応はとても面白い反応だが、なかなか分かり難い。ただ、今の議論においては必要ないのでこれ以上の説明は省くことにする。

シキミ酸経路の各段階の反応は、有機化学的に見てかなりトリッキーで面白い反応群である。そこで、天然物化学を志す若者を意識して、反応メカニズムを描いてきた。興味のある方に見てもらえばよい内容であり、多くの方は無視して次のセクションに進まれても話の筋には影響しない。

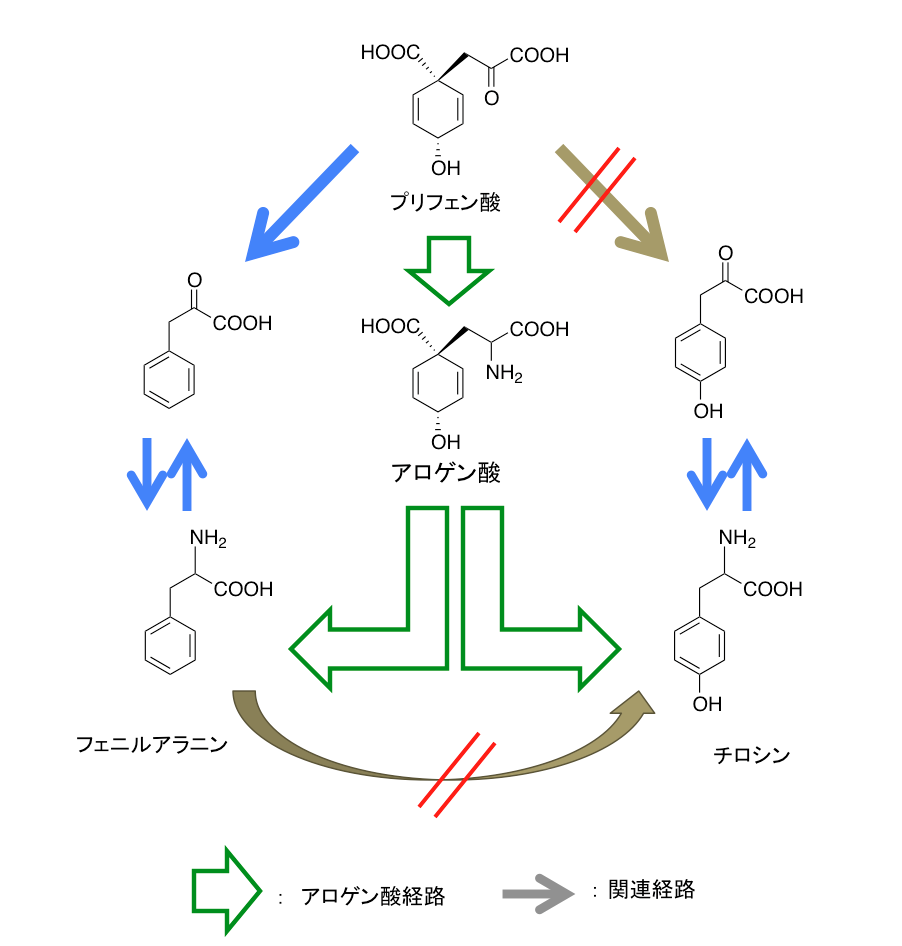

さて、フェニルアラニンとチロシンの生合成にはもう一つの経路すなわちアロゲン酸経路が存在する。この系においては、プリフェン酸がまずアミノ基転移を受けアロゲン酸となる。(下図 )このアロゲン酸に脱水と脱炭酸を伴う芳香化反応が起こるとフェニルアラニンが生合成されるし、脱水と脱炭酸を伴う芳香化反応に先だってアロゲン酸の4位の水酸基が酸化されてカルボニル基になっていれば、芳香環の4位に水酸基を残したチロシンが生合成されることになる。つまりフェニルアラニンとチロシンには、下に示すようにプリフェン酸からフェニルピルビン酸あるいは4-ヒドロキシフェニルピルビン酸を経由する系とアロゲン酸を経由する2系統の生合成系が存在するわけである。チロシンについてはこの2つの系とともに、フェニルアラニンのオキシゲナーゼによる酸素添加によって生合成される系も存在するのだが・・・

プリフェン酸からフェニルアラニン、チロシンへの変換経路

ここで、いわゆるシキミ酸経路(PEPとE-4-Pで始まりPhe, Tyr, Trpまでの経路)について、少しまとめよう。PEPとE-4-Pからコリスミ酸、プリフェン酸を通って各アミノ酸を生合成する経路は、独立栄養を営むことのできるバクテリア、植物に存在し、従属栄養生物である動物には存在しない。とはいえ、PheとTyr生合成で、それぞれフェニルピルビン酸、4-ヒドロキシフェニルピルビン酸を通る経路の最後の段階は、2つのアミノ酸が分解されていく系路と重なるために、動物にも分布する。文章で書くと面倒な話になる上図に簡単に示している。

では、植物でこれらの系が全て動いているかと言えばそんなことはない。植物ではプリフェン酸から4-ヒドロキシフェニルピルビン酸への系とフェニルアラニンからチロシンへの系は存在しない。これが何を意味するかと言えば、植物体内に存在するチロシンはフェニルアラニンから誘導されることはない独立したアミノ酸であるという事実である。

さて、通常の教育課程の生物学(生化学)においては、まずヒトの代謝系を中心にした教育が行われる。我々はヒトである。従って、そうした教育が行われること自体は、さほど非難されることではないだろう。ただ、フェニルアラニンはヒトにとって必須なアミノ酸の1つであるが、「チロシンはオキシゲナーゼの一種であるフェニルアラニン-4-ヒドロキシラーゼによってフェニルアラニンから生合成できるため必須アミノ酸ではない」と何度も教えられているうちに、ヒトにとってという部分を忘れがちになるのである。しかし、あるホルモンが全生物に対して同じ作用を持つ普遍的ホルモンではないように、生物の種類によって必須アミノ酸も異なるのである。植物だけでなく多くのバクテリアにおいては、全ての必要なアミノ酸を無機物から生合成する系を持つが故に、必須アミノ酸という概念自体が存在しない。

こうした生物の種類ごとの“ある代謝系の有無”に関する問題にたいして、通常の代謝マップは極めて非力である。あるページに描いてある代謝系について、各ペ−ジに動物におけるとか植物における代謝と書いてあるのだが、ページ内の情報量の多さにまぎれ、全てが生物中で同時に機能している様な錯覚に陥ってしまう。もちろん、そう思い込んでしまうのは私の問題であるのだが、そうした錯覚に陥っているヒトはかなり多いようだ。

現在は、バイオインフォマティクス研究用のデータベースKEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes: 京都遺伝子ゲノム百科事典)などいくつかのデータベースが自由に使えるため、是非一度、丹念にトレースしてみてほしい。数多くの記憶違い、思いもよらぬ思い違いなどで、一時的に落ちこまれるかもしれませんが。(経験済み、作り上げていた世界が壊れてしまうような衝撃を受けた)

フェニルアラニン、チロシンからルヌラリン酸まで

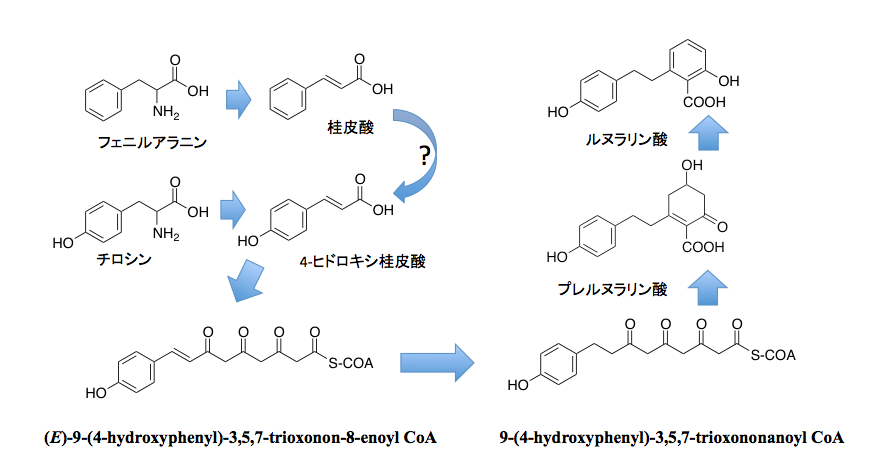

前節で、植物体内ではチロシンとフェニルアラニンが独立したアミノ酸であることを論証した。では、これら2つのアミノ酸からルヌラリン酸はどのように生合成されるか。次にその経路を示す。

一見、最初の図と同じではないかと思われるかもしれないが、植物体内にはフェニルアラニンからチロシンへの酸化系が存在しないため、その矢印を除いている。ここが最初の図に存在する1つの誤りである。この誤りを除いても、上の図にはまだいくつかの疑問が残る。

まずフェニルアラニンからの変換だが、植物ではフェニルアラニンからチロシンへの変換系は存在しない。フェニルアラニンはフェニルアラニンアンモニアリアーゼ(PAL)と呼ばれる酵素によって桂皮酸へと変換されたあと、桂皮酸-4-モノオキシゲナーゼと呼ばれる酸素添加酵素によって4-ヒドロキシ桂皮酸へと変換される。この経路は、高等植物においてフェニルプロパノイド(リグニン、リグナン、タンニンなどを含む)と呼ばれる膨大な量の物質群を作る主な経路で、極めて重要な代謝系なのだが、困ったことに下等植物(藻類)には桂皮酸を4-ヒドロキシ桂皮酸に変換する桂皮酸-4-モノオキシゲナーゼが見つかっていないのである。同時に、こうした下等植物にはフェニルプロパノイドもほとんど存在しない。

この事実を、植物はフェニルアラニンからチロシンへの代謝系を欠失している事実と重ねて考えると、下等植物におけるフェニルアラニンは4-ヒドロキシ桂皮酸の原料ではないという結論になる。ここに、チロシンがフェニルアラニンとは独立して生合成されるという前節の結論をかぶせると、フェニルアラニンはルヌラリン酸の生合成に無関係であるということになるが、それでもまだ問題がまだ残りそうだ。

下等植物におけるスチルベンは本当にチロシンに由来するのかという問題である。チロシンがチロシンアンモニアリアーゼ(TAL)という酵素によって脱アミノ化され、4-ヒドロキシ桂皮酸となる経路は確かに存在する。ところが、チロシンアンモニアリアーゼはKEGG、ゲノムネット、UniProtなどのデータベースで見る限り、ごく一部の単子葉植物に見られるだけで、双子葉植物にも、藻類にも存在しない。では、いわゆる下等植物の4-ヒドロキシ桂皮酸はどこから来たのか。ここが微妙に悩ましいところである。私も、アブシジン酸とルヌラリン酸の生合成系を比較するとなどといういう立場になければ、ここまで拘泥することはなかったと思う。しかし、この部分はアブシジン酸とルヌラリン酸の生合成系の比較においてクリティカルな意味を持つ可能性が大きい。少々鬱陶しい話に付き合ってほしい。

再度の議論となるが、下等植物の4-ヒドロキシ桂皮酸は何に由来するのか。以下の話は推測である。まず、TALという酵素についての話になるが、TAL(Tyrosine ammonia-lyase)をキーワードとしてUniProtで検索しても悲惨な結果に終わる。Tyrosine ammonia-lyaseで完全に一致するのは2項目だけ、そしてそれらは微生物由来の酵素である。KEGGで酵素名から検索しても2項目が得られるだけと結果はほぼ同じであるが、その中の1項目は興味深い。Tyrosine ammonia-lyaseで検索しているのにPhenylalanine/ Tyrosine ammonia-lyase(PTAL)というトウモロコシ由来の酵素が検索される。この酵素は、フェニルアラニンとチロシンの両アミノ酸を基質として、それぞれ桂皮酸と4-ヒドロキシ桂皮酸を与える基質特異性の甘い酵素なのである。

どうやら、チロシンだけを厳密に基質とするチロシンアンモニアリアーゼという酵素は、芳香族アミノ酸リアーゼファミリーと呼ばれる大きな酵素ファミリーに属する、極めて小さなグループにすぎないようだ。ではTALという酵素は少数しか存在しないかといえばそうではない。PALと分類されている酵素の中にTAL活性を示すものが多数紛れ込んでいるらしい。PALの中で明らかに高いTAL活性を持つ酵素についてはPTALと表示される場合もあり、イネ、トウモロコシ、ソルガムなどイネ科植物に分布することが知られているし、TAL活性は双子葉植物に存在することも知られている。要するに、PALと表記してある酵素であってもチロシンを基質として4-ヒドロキシ桂皮酸を生成するという可能性は十分にあると云えるであろう。

以上の議論をまとめると、ルヌラリン酸生合成の中間体である4-ヒドロキシ桂皮酸は、シキミ酸経路を通ってプリフェン酸からアロゲン酸となった後、アロゲン酸が脱水素、脱炭酸を伴う芳香化をうけて生成したチロシンが、芳香族アミノ酸アンモニアリアーゼの副作用を受けて生合成されるというストーリーが成立する。これが本当かどうかは、ゼニゴケの培養細胞にラベルしたPheとTyrを別々に与え、どちらのアミノ酸がルヌラリン酸に取り込まれたか調べればよい。簡単な実験なので、誰かやっていただけないだろうか?

始めに戻る。「ルヌラリン酸はシキミ酸—マロン酸複合経路を通って生合成されるスチルベンカルボン酸に分類される化合物である」と書いた。シキミ酸経路で生成したチロシンが脱アミノ反応を受けて生成した4-ヒドロキシ桂皮酸は、マロン酸経路と呼ばれる系とここで合流しルヌラリン酸へと変化していくわけだが、代謝系をたどるのはちょっと休んで、マロン酸とスチルベンについての雑談である。

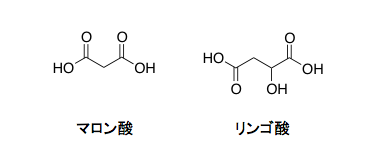

まずはマロン酸について、シキミ酸がシキミの木から見つかったのであれば、マロン酸はマロンすなわちマロングラッセからの連想で、クリの木から見つかったのではないかと考えるのは正常な感覚だ。しかし、実際はそうではなく、マロン酸はリンゴから見つかっている。リンゴから見つかったのならリンゴ酸と名付ければいいと思われるだろうが、実は先客がいた。リンゴからは、すでにリンゴ酸が見つかっていたのである。もちろん、このリンゴ酸は、マロン酸とは別のものである。要するにマロン酸はリンゴから見つかった酸ではあるが、リンゴ酸という名前の争奪戦に後れを取ったのである。だからといって、マロン酸という紛らわしい命名する必然性はなさそうに思える。

では何故マロン酸か。困ったときにギリシャ語頼りではないが、マロン酸のマロンはクリのマロンではなく、ギリシャ語でリンゴを意味する melon (melon:メーロン) に由来するという。ところがこのmelon:メーロンを語源辞典を調べると、リンゴだけを特定する名詞ではなく外来の果実を総称する使い方がされていたと書いてある。マロンはmelon:メーロン でありその melon:メーロンは一応リンゴなのだが、このリンゴはカボチャをも含む外来の果実をも含むとなると、頭が整理しきれなくなる。こういうときは、歴史的にみると流れがすっきり理解できる場合が多い。

まず、Karl Wilhelm Scheeleが1785年にリンゴ酸をリンゴジュースから単離した。2年後、フランスの有名な科学者であるAntoine-Laurent de Lavoisie (ラボアジェ:酸素、質量保存則の発見者)が、ラテン語 mālum (リンゴ)に因んで acide malique という名を提案し、この名称で決まったらしい。acide malique すなわち malic acid (リンゴ酸)の語源である。一方、マロン酸はリンゴの果汁から見つかったのではない。1858年、リンゴ酸の酸化実験をしていたとき、その反応生成物の中から単離されたものであり、後にリンゴにも含まれていることが明らかにされた化合物である。命名にあたっては、何とかリンゴとの関係を持たせるべく語源を遡ったのであろう。やはり、リンゴ酸の方がリンゴ酸を名乗る資格がありそうである。

次にスチルベン類について少しだけ蘊蓄を傾けたい。何度かアメリカに行ったことがある。もちろん、異人さんの国であり、驚くこと、納得できないこと、呆れ帰ることは多々あるのだが、あの食事のボリューム、ケーキやホットチョコレートやアイスクリームの甘さとボリュームとネットリ感には感動するしかない。ホテルで出されるブレックファーストを完食でもしようものなら、午後になっても空腹なんて感じない。まあ、安く上がるからいいのだが。

そこで、フレンチパラドックスという現象がある。フランス人がアメリカ人よりも飽和脂肪酸の多い食事をし、喫煙率が高いにもかかわらず、動脈硬化に伴う虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞など)にかかるヒトの割合が少ない現象をさす。この原因が赤ワイン中に含まれるレスベラトロールであるとする報告が出された。その影響で赤ワインの消費が急増しただけでなく、レスベラトロール含有のサプリメントまで発売されるに至っている このレスベラトロールは、ルヌラリン酸同様スチルベノイドに含まれる化合物であるが、サプリメントにまでして飲んでいいかどうかについては、判断がつかない。サプリメントにして飲むという行為は、見方を変えればこれもまた歪な偏食とも考えられるからである。

アメリカ社会の肥満問題をみるにつけ、そうまでしてもっと脂っこい食事を取りたいのかと、彼らの感性を疑ってしまう。さらに、この赤ワインブームを引き起こした Dipak K. Das博士に関しては、捏造したデータをもとに報告を書いていたという疑惑が報道されていることも知っておいていいだろう。この騒ぎだけではなく、NHKを始めとするあまりにも軽薄な同調ジャーナリズムには嫌気がさして、TVを投げ捨ててしまった。家族はTVのない茶の間で何を考えていたのだろう。それにしても世の中、私の願う方向とは違う方向にしか進まないようだ。

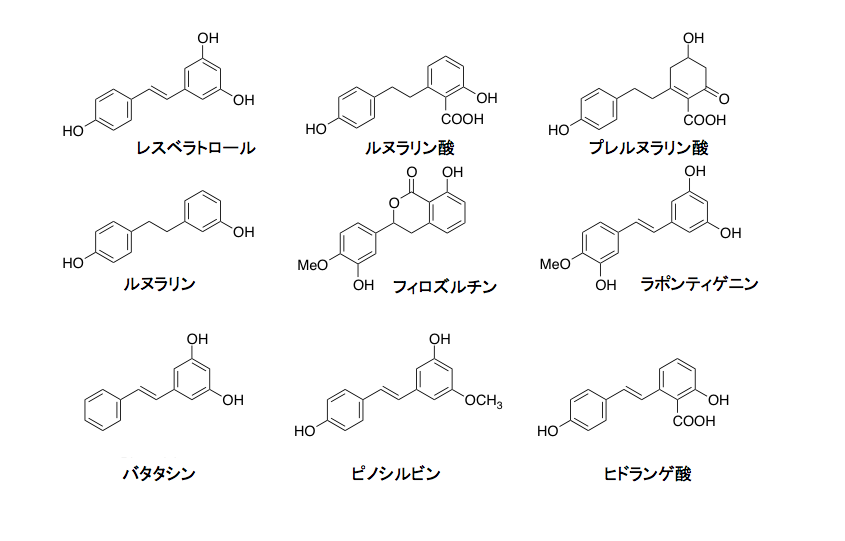

レスベラトロールを始めとして、ルヌラリン酸に関係のありそうなスチルベノイドをいくつか、下に示しておく。

最初に示したレスベラトロールは、先に述べたフレンチパラドックスに関係する化合物で、日本でもある水商売のうまい企業を始めとして、幾つかの企業がサプリメント化している化合物である。ルヌラリン酸とプレルヌラリン酸については、この本の主題にかかわる化合物として後で議論することにして、次のルヌラリンはルヌラリン酸が脱炭酸をうけた化合物であり、苔類や藻類などから広く検出されている。ルヌラリンはクロレラ培養細胞に耐凍性を付与することで知られている。フィロズルチンはユキノシタ科ガクアジサイの一種に含まれる。4月8日の灌仏会において、お釈迦様の像に注ぎかける甘茶に含まれる甘味を示す化合物である。

次のラポンティゲニン、タデ科ショクヨウダイオウに含まれる抗酸化性、抗腫瘍性、抗血栓性あるいは血管弛緩活性を示すアポンティシンのアグリコン部分であるが、まだ実験段階でヒトに効くかどうかは分からない。ピノシルビンは常緑の針葉樹に広く含まれる物質で、マツにおいてはマツノザイセンチュウへの抵抗性成分として働いていると言われている。美肌業界においては、ピノシルビンを原料にしてに美白剤が云々などという話が氾濫しているが、そういう金儲けの話に全く興味を持てない私は、いくぶん以上に時代遅れなのだろう。

次に示したのがルヌラリンによく似たバタタシン、ヤムイモの休眠物質として、あるいはナガイモやムカゴの休眠物質として報告されている化合物で、ルヌラリンを含め何となくルヌラリン酸に通じる活性をもつような気がしている。最後に示したのはヒドランゲ酸、ルヌラリン酸と極めて類似した構造を持つ化合物で、アジサイに含まれる。脂肪細胞からの分泌タンパク質アディポネクチンの分泌量を増やし、インスリンレセプターの感受性を上げる作用を持つため、抗糖尿病薬としての期待が持たれている。

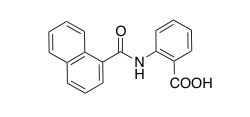

ルヌラリン酸との関連では、オーキシン輸送を阻害する除草剤であるナプタラム(1-N-naphthylphthalamic acid)と高い結合能を示すにもかかわらず植物体内で働くリガンドが不明なオーファンレセプタ−(役割が明確でないレセプター)に対して、ルヌラリン酸とヒドランゲ酸が中程度の結合能を示すという報告がなされている。

上にナプタラムの構造を示すが、この構造を見ればルヌラリン酸あるいはヒドランゲ酸と似た活性を持つといわれても納得されるのではないだろうか。とはいうもののこの化合物はスチルベンとは何の関係もない。一寸だけ書いただけです。

少しは、ルヌラリン酸の仲間に親近感を持ってもらえただろうか?さほど大きな期待はしていないが、少しだけでも興味を持って頂けることを願っている。それにしてもアブシジン酸の理解のために、一見関係なさそうな化合物について、ここまでマニアックな議論をした人間は私だけだろうと思う。人生も学問も寄り道に面白みがあるのです。