なかなか疲れが抜けない。植えたばかりの大根が芽を出し、本葉が展開し始めたばかりなのに、もうこれを筋だけにするほど食べる虫がいる。この筋だけになった葉っぱを食べれば、食物繊維の塊だ。もちろん根際で切ってしまうネキリムシもいる。放っておけば全滅に近い被害になることは間違いない。植え付ける前にダイアジノン製剤でもすき込んでおけばネキリムシの被害は免れたと思うが、有機リン剤であるダイアジノンを使う気にはならなかった。何とかせざるを得なかったので仕方なくすごく古いパダン水溶剤という農薬を使った。(パダン水溶剤の成分であるカルタップの歴史が長いのであって、パダン水溶剤は自体は古くない)さらに、古いとは買ってから古くなったという意味ではない。つまり、昔から使われているという意味である。要するにダイコンには適用のある薬剤が色々あって、何を使うかは馴染みと好みの問題であり、一旦何かを使った場合、時には抵抗性が発達しないように作用メカニズムの違う薬剤を選択すると云うに過ぎない。

昔々、阿蘇の昇仙峡でミヤマキリシマの花を食べるキシタエダシャクが大発生したのだが、その時の調査に同行したことがある。その時のミヤマキリシマは本当にボロボロだった。エダシャクの生育密度調査をやった後、試験区を設定していろいろな農薬を散布し、その効果を調べたのである。一週間後に再度訪れて、どの農薬が効いたのかを調べたのだが、前述のパダンが最も効いていたという記憶がある。実はこの時までパダンについては何も知らなかった。単に農薬という括りの中で知っていたに過ぎない。調査が終わった後、パダンについて少し調べたのだが、思いがけなく面白い化合物だった。

魚釣りで餌として使われるイソメという生物がいる。もちろん、イソメにもいろいろな種類があるのだが、通常アオイソメと言われる釣り用の餌として使われる生き物はネライストキシンと呼ばれるちょっと変わった毒を持つ。 この毒の性質について1960年に水産増殖という学術誌に報告が出ているので少しだけ引用する。

1) 恒温動物に対する麻痺毒として知られていたイソメ毒は, 魚貝類に経口的に与えた場合は無害であるが、飼育水中に加えると飼育動物に強い麻痺作用が起こる。

2) 飼育水中に加えたイソメ毒の毒性は, pHの値に大きく支配され, アルカリ域では毒性を示すが、酸性域では殆んど無毒となる。

3) イソメ毒はイソメの体表部組織中のみに含まれ、 他の部分には存在しない。

4) イソメ毒はイソメの死後速かに体表にしみ出るが、 生時に分泌されるようなことはない。

5) ゴカイ、 イトメ、 クロイトメなど他の多毛類中にはイソメ毒のような毒は検出されない。

6) イソメ毒とフグ毒とを比較すると、 前者は恒温動物に対しても、飼育水に加えた場合は魚貝類などの変温動物に対しても 麻痺作用を示すが、後者は相当量を飼育水中に加えても魚貝類に対しては麻痺作用を示さない。

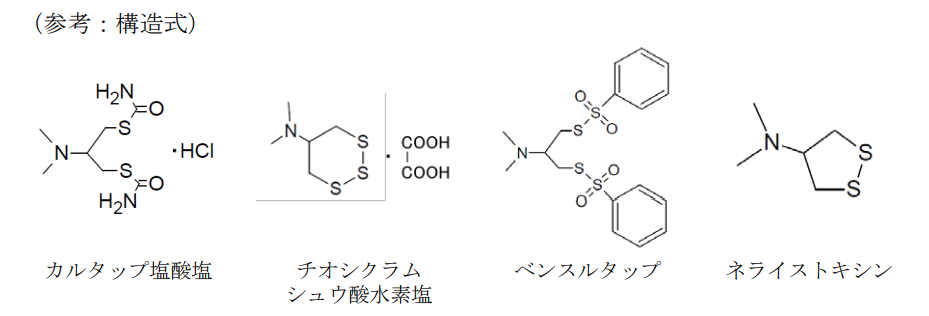

海産生物の毒という観点からフグ毒との比較がしてあるようだが、このイソメ毒(ネライストキシン)を殺虫剤へと発展させたのがパダンをはじめとする一群の殺虫剤である。下の図は、「カルタップ、チオシクラム 及びベンスルタップ – 食品安全委員会」の報告書から切り取ったもので、原報のアドレスは下に示しておく。一番右がイソメ毒(ネライストキシン)で、これをリードとして開発されたのが左の3化合物である。パダンは一番左のカルタップを製剤化したものである。昆虫によって取り込まれたカルタップは、昆虫体内で加水分解を受けた後、元の化合物であるネラストキシンに変換されて、ニコチン性アセチルコリンエステラーゼを阻害することで殺虫性を示す事が知られている。

https://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/iken-kekka/kekka.data/pc2_no_nereistoxingroup_310410.pdf

あれこれ書いていたら、何を書きたいのかが分からなくなってきた。そうだ、このキシタエダシャクに対して良く効いたもう一つのものがあった。調査をしていたときに、数匹の幼虫が枝からぶら下がって死んでいたのである。この幼虫を回収して水の中で潰し、その水を散布した試験区においても、キシタエダシャクはほぼ完全に死亡していたのである。いわゆる微生物農薬である。おぼろげな記憶だが、死んだエダシャクから多核体ウイルスが分離されたと記憶している。あのウイルスはどうなったのだろう。そろそろ本題にと思いながらも、あれこれ書き散らしているのだが、この時はT先生やO博士にいろいろと教えていただいた。こうした経験を通して、私なりの自然界の捉え方ができたのだろう。感謝します。