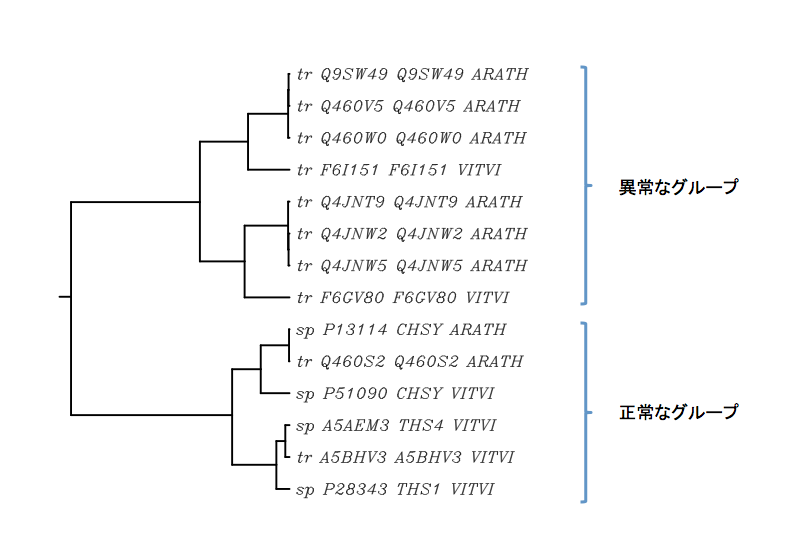

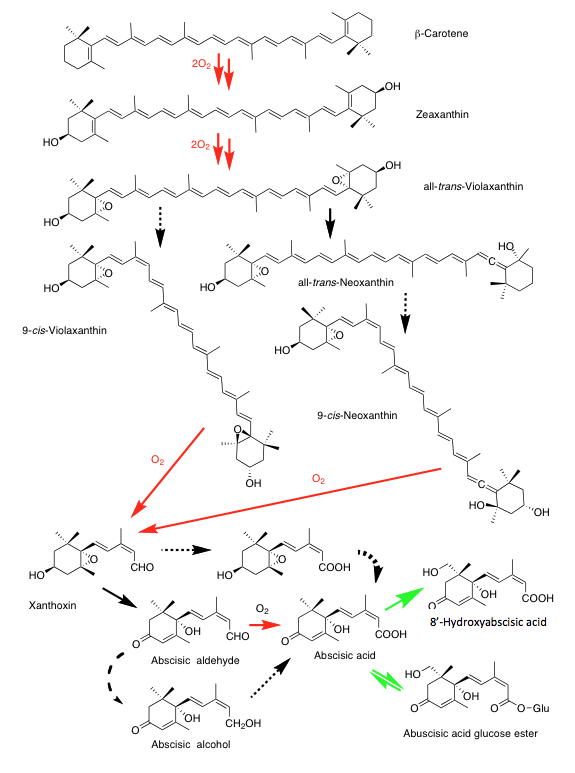

この酸素添加酵素群に属するβ-ring hydroxylaseは、β-カロテンをその水酸化反応の酸素ではない基質として選んでしまった。β-カロテンは励起されたクロロフィルや酸素分子からエネルギーを受け取って熱として捨てる消去物質であったのだが、この時点でβ-カロテンは、自らが酸素分子と反応して酸素そのものを消去する役割まで持たせられることになったのであろう。但し、この推論は私が言っているだけであって、世間一般に認められたものではない。その点は割り引いて考えて欲しい。まず、次の図を見て欲しい。

上に示すようにβ-カロテンの4位と4’位への水酸化により生成したZeaxanthinは、2つの6員環上に存在する二重結合がエポキシ化を受けてall-trans-Violaxanthinへと変換される。この4段階の酸化(実質は分子の対象な位置での酸化なので2段階と捉えて良いかもしれない)プロセスの獲得にはどれくらいの時間がかかったのだろう。

その後、all-trans-Violaxanthinは9-cis-Violaxanthinへと異性化された後、11位の二重結合が9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase と呼ばれる酸化酵素によって解裂を受けXanthoxinを生成する。このXanthoxinがAbscisic aldehydeを経由する系、あるいはXanthoxic acidを経由する系を通ってアブシジン酸が生合成される。KEGGに従えば、Abscisic aldehydeからAbscisic alcoholを通ってアブシジン酸となる系も描いてある。最後の2段階の反応も酸化反応である。

この図おいて実線で書いてある段階は、そこで働く酵素が明らかになっているが、破線の矢印部分は酵素が明らかになっていない段階である。さらに、赤の矢印で示してある段階は反応はオキシゲナーゼが触媒する反応で分子状酸素その物を消去している。アブシジン酸の歴史の長さを正確に決めることができないのは当然だが、二十数億年前にシアノバクテリアの体内でβ-カロテンの酸化が始まったとして、アブシジン酸には何時到達するのか。勿論、正確には分からないがある程度の推測は可能である。

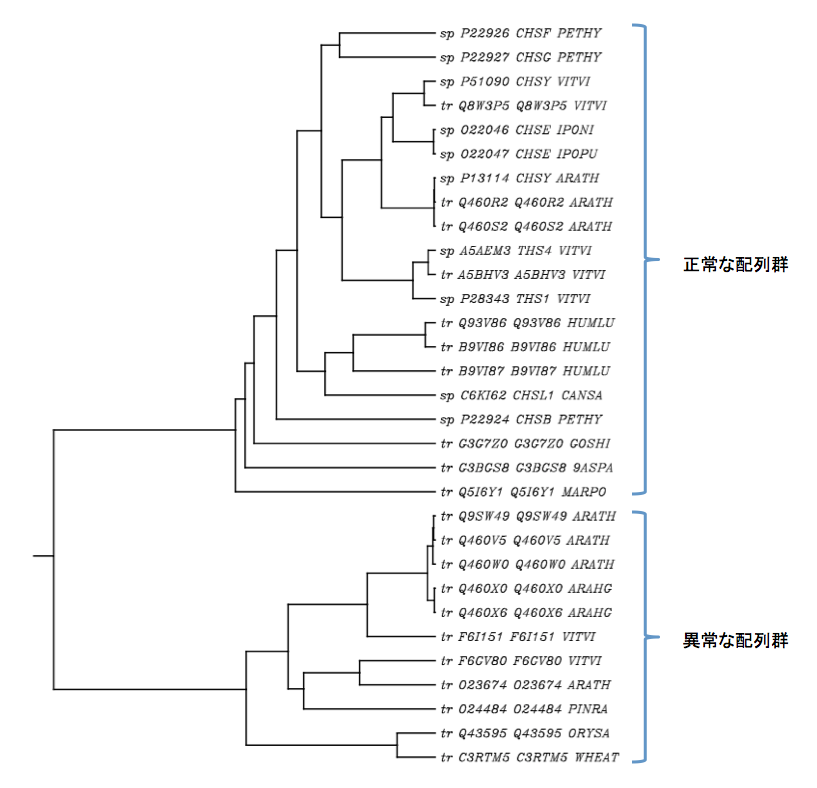

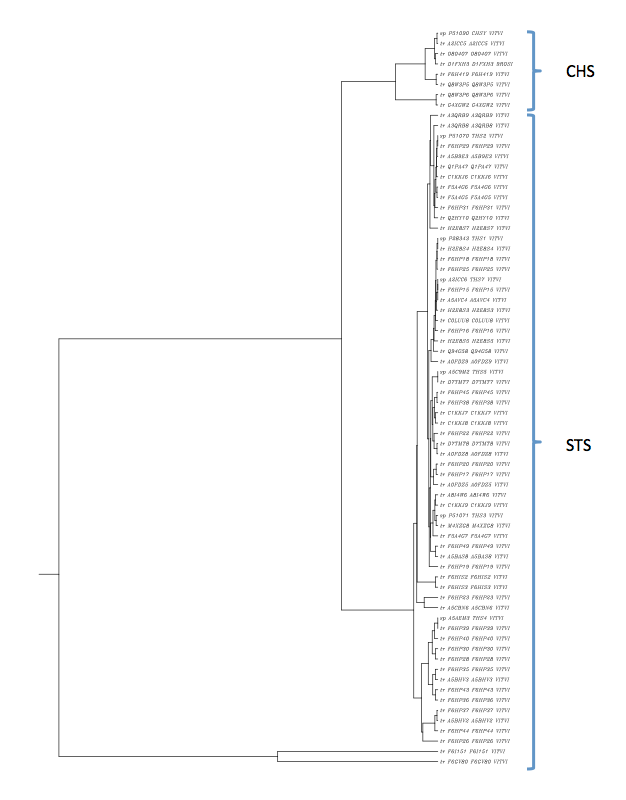

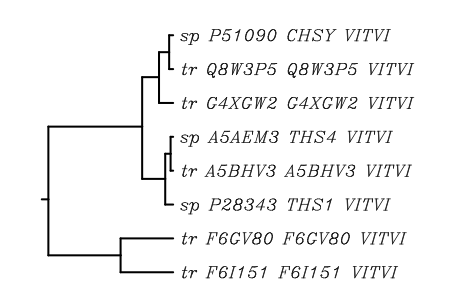

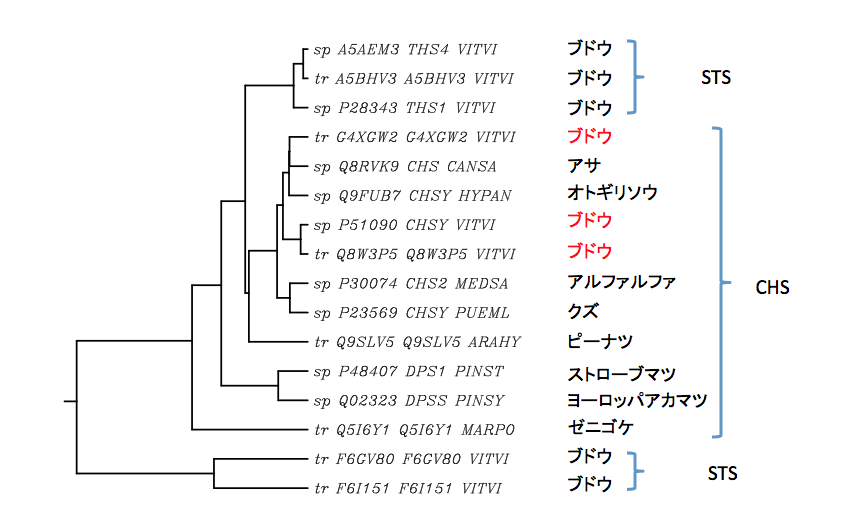

先に述べたように、紅藻、褐藻、緑藻にアブシジン酸の存在が知られているだけでなく、その生産の場が色素体であることを虚慮すれば、ミトコンドリアを獲得していた真核細胞が、シアノバクテリアとの共生をはじめた10億年程前までには、アブシジン酸の生合成が起こっていたと考えて大きく間違うことはないだろう。ここで注意して欲しいのは「アブシジン酸が生合成されることが、アブシジン酸が抗ストレスホルモンとなったことを意味しない」ということである。アブシジン酸はルヌラリン酸レセプターと親和性を持ついくつか、あるいは多くの canditateとともに、ルヌラリン酸の活性を引き継ぐ候補化合物になったにすぎない。シアノバクテリアとの共生が起こった後、上陸を試みていた植物の体内で、スチルベンシンターゼがカルコンシンターゼへと変化した4億7千万年前までの5億年余りの期間が、植物体内でアブシジン酸とルヌラリン酸が共存した時間であることを意味する。我々にとっては無限とも思える時の流れの中で、アブシジン酸はルヌラリン酸に代わりうる地位をすこしづつ獲得していったのではないだろうか。

アブシジン酸の分布、CYPに対する捉え方など、私の提言は世に広く通用しているものではない。いわゆる「極々少数派の仮説」である。きちんとした論拠を基にこの仮設は間違っているとして否定されるのであれば、納得するにやぶさかではない。その程度の理性と謙虚さはは持ち合わせていると思っている。ただ、地球の歴史、酸素濃度の変遷、オキシゲナーゼの出現と進化、カロチノイド代謝系の歴史などなど、総合的に加味したアブシジン酸論を見たことはない。非常に残念なのだが、アブシジン酸は植物ホルモンであるという決めつけの下での応用研究と、アブシジン酸が人の健康にいかなる作用があるかという幾分専門的知識を欠いたような論説がまかり通っているのが現状だろう。もう一度、アブシジン酸は5番目の植物ホルモンであるという合意が成立する前に戻って、アブシジン酸とは植物にとってなんであるのかという議論が必要だと考えている。

不思議なことだが、私が事実に即して真摯に考えると、高頻度で世の正論から外れてしまう。私がおかしいのか、世間がおかしいのか、当事者である私には判断が難しい。少し勿体を付けて言えば、歴史に判断を委ねるしかない。