さて、次の反応からが、常識的に見た本来のTCA回路を構成する反応群である。図-5から図-8に反応機構を描いておく。

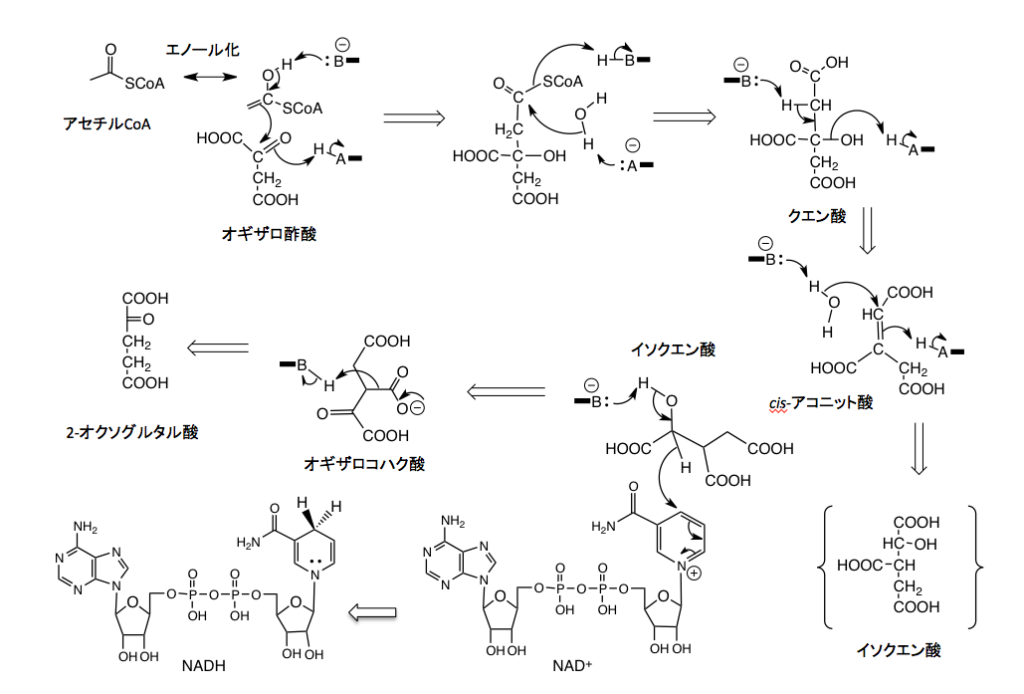

最初の反応はアセチルCoAがオギザロ酢酸と反応してクエン酸を与えるのだが、この段階で起こる反応は、解糖系の中で出てきたアルドール縮合と同じメカニズムを持つ。エノール化したアセチルCoAがカルボニル基に戻ろうとしたときに生じる炭素アニオンがオギザロ酢酸の2位のカルボニル基に付加し、クエン酸とCoAのエステルが生じるが、このチオールエステルはすぐに加水分解を受けクエン酸が生じる。最初の縮合反応をクライゼン縮合と書いてある場合もあるが、本来のクライゼン縮合は2分子のエステルからβ-ケトエステルを与える反応であるから、アルドール縮合タイプの反応としておいた方が無難かもしれない。

このクエン酸から水分子が脱離してcis-アコニット酸が、cis-アコニット酸に脱水反応の場合とは逆向きに水が付加すると、イソクエン酸となる。イソクエン酸はNAD+を酸化剤として基質レベルでの酸化を受け、オギザロコハク酸が生じる。オギザロコハク酸は脱炭酸反応を受けやすいβ-ケト酸の構造を持つため、1位のカルボキシル基が二酸化炭素として脱離し2-オクソグルタル酸を与える。但し、この2-オクソ、2-オキソ或いは2-ケトグルタル酸という名称は、我々の世代にはちょっとだけ違和感がある。我々はα-ケトグルタル酸として教わってきた。郷愁が少しだけ邪魔をしているだけである。

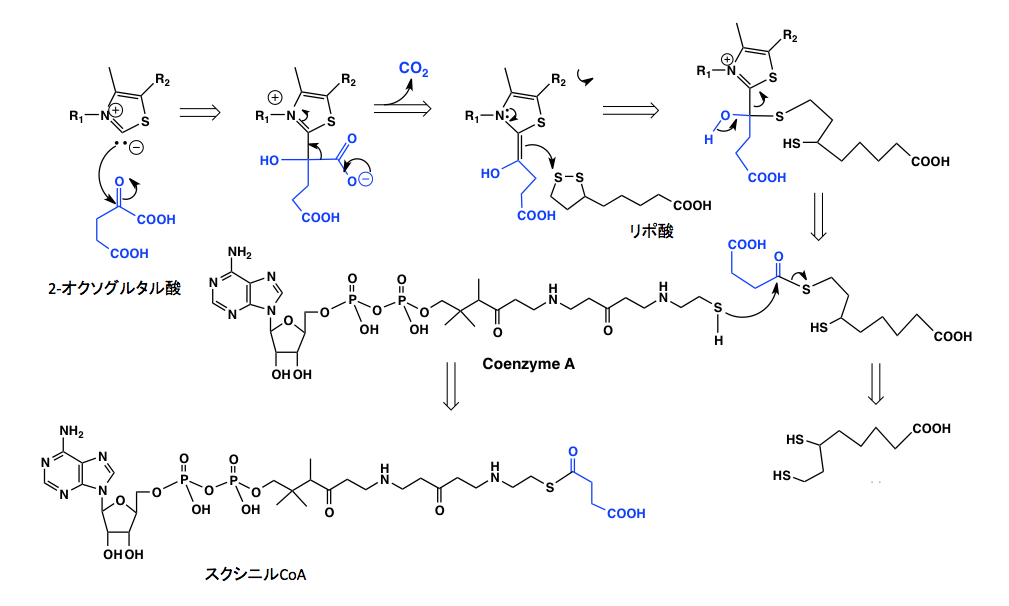

図-6には、2-ケトグルタル酸からスクシニルCoAまでのメカニズムを示しているが、これは先に言ったとおりピルビン酸からアセチルCoAへの変換メカニズムと同じであるため説明は省くことにする。

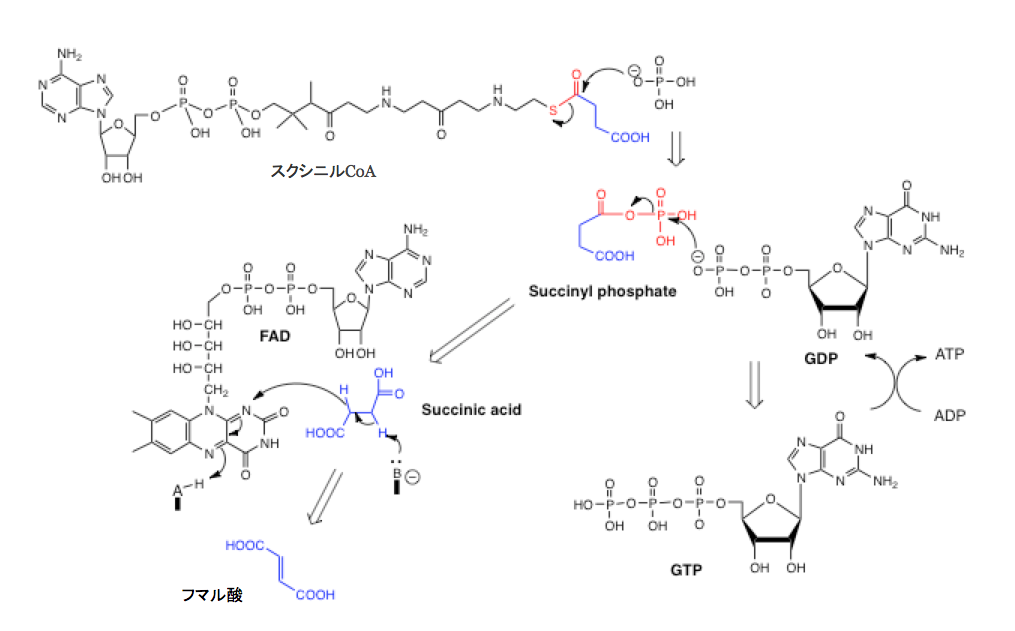

図-7においてはスクシニルCoAが遊離のリン酸による求核置換を受けSuccynyl phosphateを与えるが、この非対称酸無水物は非常に反応性が高いため、GDPの末端のリン酸残基による求核置換反応をうけ、GTPとコハク酸(Succinic acid)となる。コハク酸は、補酵素であるFAD(フラビンアデニンジヌクレオチド)の存在下に脱水素を受け、還元型FADとフマル酸を与える。蛇足だが、フマル酸は高校の科学の授業においてcis-trans異性について学ぶときにtrans体の例として取り上げられている化合物である。

図-8は最終段階に入って、フマル酸にエノラーゼと呼ばれる水付加酵素が働いて、リンゴ酸となった後、リンゴ酸の2位の水酸基の部分がNAD+の存在下に基質レベルでの酸化を受けオギザロ酢酸とNADH+H+を与える反応を示している。ここにおいてアセチルCoAの2個の炭素原子はCO2へと酸化され、次の電子伝達系で酸化されATP生産に関与する還元型補酵素{3x(NADH+H+)とFADH2}が生成する。

CoAやNAD、あるいはFADの構造式が幾分難しそうに感じるかもしれないが、ナニそれは慣れに過ぎない。それぞれの構造式を一日に10回ほど描くことを10日も続ければ、殆どの人が描けるようになる。この構造を描けるようになって初めて、補酵素としての機能が理解できる。例えば、図-5においてNAD+がNADH(本当はNADH+H+と描くべき)に還元されると共に、イソクエン酸がオギザロコハク酸に基質レベルでの酸化を受けるのだが、一寸だけ違和感を覚える人はいないだろうか。この反応においてイソクエン酸の水酸基の根元に位置する水素が、水素アニオンとしてNAD+のピリジン環の4位の炭素を攻撃している。

生物の体はその大部分が水である。今まで述べたすべての反応が水中で起こっている。さて、水素アニオン(水素化物イオンといったほうが良いのかな)は水中で安定に存在し得るのか。あまり安定ではない。還元剤として良く使われるLAH(リチウムアルミニウムハイドライド)、塩基として使われるNaH(水素化アルミニウム)などから発生する水素アニオンは、水があると激しく反応して爆発的に燃える。NaBH4(水素化ホウ素ナトリウム)から発生する水素アニオンは幾分マイルドで、含水メタノール中での反応に使われることがあるとは言え、さほど安定であるとは言えない。その水素アニオンが我々の体の中で実に効率的に移動しているのである。何故そんなことが可能であるのか。簡単な話で、酵素の活性部位において反応する化合物の反応部位が近接するように制御されていること、そして活性部位の周りをアミノ酸の疎水性の残基が取り囲み、反応する部位が無水状態になっているからである。

昔ある女性研究者と話をしていた時、(反応とは関係ありません)、一寸だけ姑さんに対する愚痴を聞いた。「私、上品でしょう、言いたくてもクソババ」なんて言えないんです。だから心の中で「おクソババ様と敬語」を付けて呼んでいます。「おクソ」か〜、2-オクソグルタル酸を思い出した。ああ、皮膚の酸化が進んでいるんですね。あとはご想像に任せます。やはり、α-ケトグルタル酸が無難で良いな。

次回から、今までの解釈を無難に信じている方々にとっては意外に感じるであろう批判を始めることにする。面白いか面白くないかは各人の受け止め方次第だが、主流の考えに背き足下を掘り続けてきた結果を書くことになる。天の邪鬼的な感性しか持たない私にとっては非常に楽しい作業であったようだ。