いま、世の中ではクエン酸健康法というものが流行っているようだ。クエン酸を飲むと、血液の浄化、血管の強靱化、腎機能改善、血圧の正常化、排泄排便障害の緩和、体内老廃物の排泄、中性脂肪とコレステロールの抑制、免疫力の向上、糖尿病の予防、諸臓器への正常な酸素の供給、弱アルカリ体質化、自然治癒力の向上・・・・・と 、何が何か分からないが万能の効果が得られるという。生きていく上でのエンジンであるクエン酸サイクルが十分に機能すると、体の各細胞が活発に働き、健康と美が得られるらしい。???

でもね、何にでも効くと言われるものは、何に対しても効かないのが世の常である。マスコミがどこからか引っ張り出してくる医学博士達が語る世界は、私にはからきし不可解な世界である。近年流行の「血液さらさら」だって、本当にさらさらになったら怪我しても血が止まらない。世の中のかなり多くのお父さんたちが服用している「ワルファリン」は血栓塞栓症の治療や予防に使われている薬である。このワルファリン、ムラサキウマゴヤシ(マメ科植物)を醗酵させたときに生成するジクマロールが、ウシの出血を止まらなくする原因であることをヒントに開発された農薬で、長い間「殺鼠剤」として使われてきた。いや、いまでも殺鼠剤である。この話をすると、あの医者はおれに殺鼠剤を飲ませているのかと怒る人がいるのだが、その通りである。まあまあ、あんたの薬がネズミにも効くと思いなさいと笑って答えているが、この薬、実は血液の凝固を押さえてさらさらのままにするのである。(図-1)

ワルファリンをネズミに食べさせると、網膜での出血が止まらなくなる。このため目が見えなくなり明るいところに出てくる。明るい所に出てくれば、猫などの天敵に遭遇する事故に遭うわけだ。天敵に襲われなくても、さらさらな血液ゆえに腹腔内での出血が止まらず最終的には死亡する。「血液さらさら」が死の原因になるわけだ。人においても、ワルファリンを飲んで交通事故でも起こしたら最悪である。怪我からの出血が止まらない。手術が出来ない。つまり世の中、中庸が一番で、血液は「適切にサラサラ」かつ「適切にトロトロ」であることが正常なのである。この言い方は間違いかな?「流れるべき時に流れ、固まるべき時に固まることが求められている」としておこう。そういえば近頃、核酸も販売ネタに使われるようになってきた。

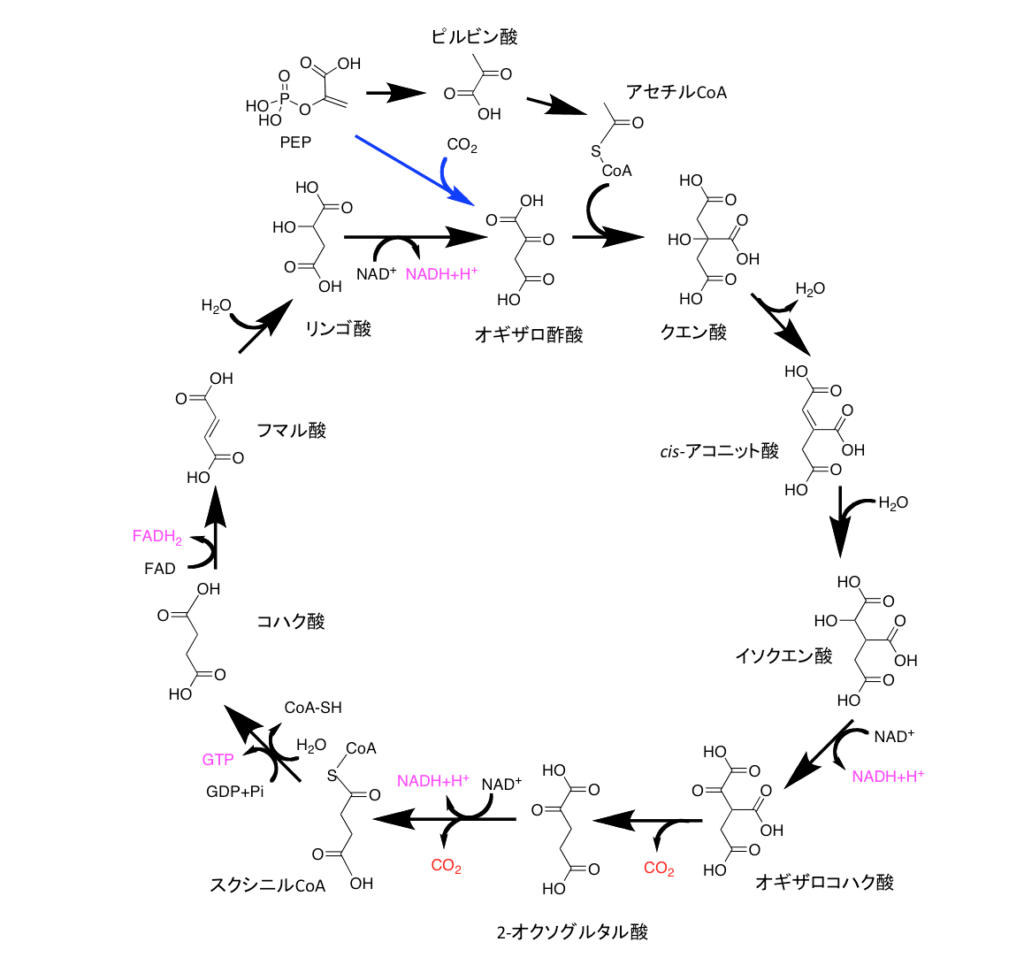

また初めから脱線してしまった。ここでは常識的なTCA 回路の解釈に批判を加えようと思っている。TCA 回路はクエン酸回路という別名を持つことから、クエン酸健康法の話へと脱線しただけである。さて、TCA回路はクレッブス回路、クエン酸回路、トリカルボン酸回路、TCAサイクルなどという多くの別称を持ち、内容は殆ど理解されていないにもかかわらず、知名度だけは異常に高い代謝系である。この点で解糖系によく似ている。まず、図-2に通常描かれているTCA回路図を示す。

実はこの程度の図であっても構造式が難しいという理由で、ほぼすべての学生には不評である。理系に来ている学生にさえ不評なのだから、一般の人たちに不評なのは当然であろう。こんなん見たら、頭が痛うなるわと関西弁風に否定されてしまうのである。でも、しかし、そういって否定する人たちが、クエン酸健康法に嵌まりまくっているというこの矛盾は実に悩ましい。グダグダと理由も原因も述べず、効く効く催眠術を使う詐欺師等の勝ちということか。

まずTCA回路と呼ばれている代謝経路について、常識とされている解釈に関する知識を持ってもらわないと、私が、一般的に流布している考え方にどのような異を唱えるのか、理解してもらえないことになる。従って、まず教科書的な意味での解糖系と、生物有機化学的に見たTCA回路について述べた後、考察に入ることにする。生物有機化学的に見たTCA回路については、有機反応論にアレルギーのある型は読み飛ばしていただいても結構である。でもね、これらの図を作るのは結構大変だったのです。読者にいくらかでも憐憫の情があるのであれば、目を通して頂きたい。

図-2を見て欲しい。TCA 回路は通常はアセチルCoAから始まるように描いてるが、ここにはPEP即ちホスホエノールピルビン酸から描いている。前章に於いて、ミトコンドリア内に運搬されたピルビン酸を出発物質にすることを提案しておきながら、矛盾した行動のようだが、TCA 回路の意義を考える場合に青の矢印で流れ込む経路が無視できないからである。この話は後で説明するとして、ピルビン酸から先の反応をトレースすることにしよう。

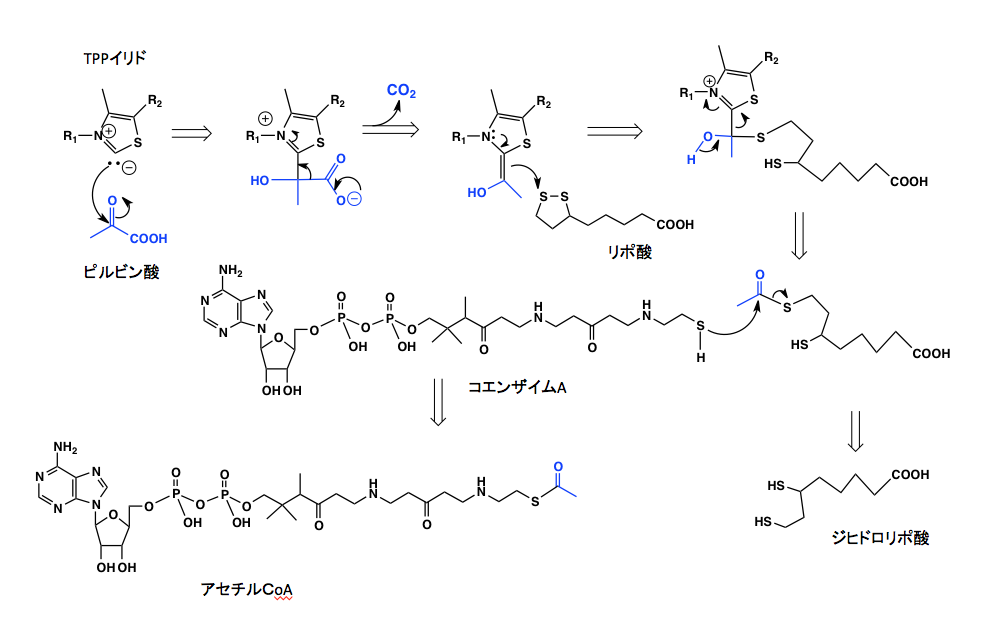

さて、ピルビン酸からアセチルCoAへの変換は図-3で示すように進行する。

補酵素であるチアミンピロリン酸のちょっと変わった炭素アニオンが、ピルビン酸の2位のカルボニル基に求核的に付加反応を起こす。H+の処理にいくぶん問題が残るかもしれない描き方だが、そこは勘弁して欲しい。付加化合物が脱炭酸反応を起こして生成したエノール化合物は、窒素原子上の孤立電子対がN-C結合へと戻るときに、リポ酸の1位の硫黄原子を求核的に攻撃して、S-S結合の解裂を伴う付加反応を行う。付加生成物のチオアセタールの部分がカルボニル基を再生する反応に伴って、最初に反応していた補酵素(チアミンピロリン酸)の再生が起こる。

リポ酸8位のチオールエステルのカルボニル基をコエンザイムAの末端に存在するチオール基が攻撃して、ジヒドロリポ酸が脱離すると同時にアセチルCoAへの変換への変換が完成する。(但し、このリポ酸は独立して動いているのではなく、この段階で働く酵素のリジン残基のε-アミノ基と結合した形で働いている)こう描くと初心者は難しく感じるかもしれないが、慣れればなんということはない。さらに、この部分が理解できれば、2-ケトグルタル酸からスクシニルCoAへの変換はほぼ同一の反応であるため、記憶は不要となる。最後になるが、アセチルCoAという言葉、TCA回路を炭素2単位のアセチル基を酸化する代謝系という意識で見ていると、アセチル基が主体であるかのように感じるが、アセチルCoAという分子の分子量809.6の中の43を占めているに過ぎない。言い換えれば、アセチル基を次の反応で機能させるにはCoA(コエンザイムA)という乗り物が必要だということを意味している。アセチルCoAという名詞の中で、アセチルは形容詞でありCoAが本体である。

定義上、ここまではTCA回路には含まれない。解糖系とTCA回路を結ぶ上記の反応を経ることによって、ようやくTCA回路の入り口に辿り着いたわけである。

TCA回路への異論 2 に続く