アブシジン酸を中心にして、植物を語ってみたい。幾分変人と評されることの多い著者が書くものであるから、一般的なアブシジン酸の理解とは少々以上の違いがある。説の正否はもちろん大事だが、どのような視座から現象を見たのかという点で楽しんで頂ければそれで良い。さて、人が他人の書いたものをある程度でも理解しようとする場合、著者の育ち、経歴、社会における立ち位置などをある程度知っておいたほうが良いだろう。

文体と論理の明晰さから、女性である塩野七生さんをを男性に違いないと長い間誤解していた経験があるが、これは希有な例外であって、通常こんなことはまず起こらない。同時代のすべての人から全く理解してもらえないほどの天才(別名を気違いという)ではない著者が書くものであれば、そこで提示される発想が著者の人となりから大きく乖離する場合はほとんどないだろう。私が以下のブログで述べる仮説群は、大きく世間の人の常識から外れているのではないかとおもう。とすれば、恥ずかしながら私自身について、ある程度のプロフィールを書いておくほうがいいのかなと思い書くことにする。

幼い頃から体が弱く、幼稚園には半分ほどしか行けなかったらしい。早生まれのせいもあって、体の発達だけでなく知能の発達も遅かったらしい。私には幼稚園の記憶はもとより小学校と中学校の記憶さえほとんど残っていない。過保護の一人っ子で、かつ父の仕事ゆえにほぼ1年ごとの転居をくり返していた私には、社会性はほとんど育っておらず、人間関係は疲れるだけのものだったような気がする。私の中で、記憶がつながりとして残ってくるのは高校の頃からである。それ以前は、いくつかの断片的な記憶は残っているものの、何だか他人の人生のように感じている。どうもこれは私に特有な症状のように思える。幼いときからの細かな記憶を保持している人を時折見かけるが、こんな人は生まれてから転居することなく育った人に多いようだ。彼らは、一本の木、いつも通る道、良く出会う人、いつも見る町並みなど、そういう何でもないものを見る度に、記憶をたどり再確認する作業をしているのではないだろうか。免疫におけるブースター効果みたいなものだろう。

これがなかった私は、幼年時代の記憶をほとんど失って、現実の故郷だけでなく、精神的な郷里をも失った異邦人のような存在になっている。従って、先に書いた幼稚園に行けなかったという話も、93歳で他界した母親の昔話にすぎない。いわゆる虚弱児童であった私は、虫の図鑑をみながら日々を過ごしていたという。昭和30年頃の図鑑であるから印刷は悪かったであろうし、それほど立派なものであったとは思えないが、不思議で煌びやかなチョウの斑紋や、奇妙な甲虫の形と輝きに心をときめかせたのであろう。多分9歳の頃ではなかったか、記憶は定かでないが、人並みに昆虫採集をはじめたことがあった。しかしながら、死にかけたギンヤンマの最後の痙攣をみて号泣し、採集を止めてしまった。まだ感受性が高かった頃の話である。

小学1年のときの唯一ともいえるエピソードだが(本人の記憶はない)、先生がスジグロシロチョウを教室に持ってきてモンシロチョウですよと教えたらしい。ところが、低能なはずの私が、違う!それはスジグロシロチョウであると言い張ったという。体は弱く、人付き合いもできず、手がかかるだけだったこのガキの行為は、反抗として受け取られたらしく、転校するまで数ヶ月ほど干されたそうだ。何度も母親から聞かされた故にいかにも覚えているような気がするが、本人は具体的な記憶を全く持ち合わせていない。この世では言ってはいけない事があることを、初めて知ったのがこの時であったのだろう。だが還暦を過ぎても古希を過ぎても、この手の失敗を続けている。正論を盾に、何度辞表を書いたことか?「智に働いて角を立て、意地を通して失職し、余り豊かじゃない暮らし、其れがあなたの生きる道」などと誉められながら暮らしている。生来の性格に対して、学習などというものが殆ど役には立たないと実感するこの頃である。

さて、私が中学3年か高校1年、今から60年近く前のことである。まだ品格を残していたNHKだったと思うが、フランスの科学者がアマゾン川流域に生える幻のキノコを実験室で栽培し、その幻覚成分を突き止めたというラジオ番組があった。この放送に触発された私は、昆虫だけではなく毒キノコにものめり込み、将来は天然物化学の研究者になろうと決意した。こうした番組を作るヒトは、子供の運命を変えてしまう可能性を持つことを誇りに思って良いかもしれないが、その怖さをも自覚する必要があるだろう。

この決意を持って年に一度の転居を重ねながら高校生となったわけだが、ここで大きな挫折を味わうことになる。同じクラスの友人が極めてよくできる奴で、特に数学の能力は抜きんでていた。当時、旺文社が実施していた全国模試で一桁に入るような男で、高校1年のときにブルバキの数学原論を原書で読んでいた。(後にこれは誤解であることが判明した。原書ではなく、英語への翻訳本であった) これに対し、当時の私の数学能力はかなり悲惨であった。当時、小・中学校の教科書は、単元の順序が出版社によってまちまちであったため、転校ごとに未習単元を積み重ねていたのである。正の数と負の数の概念があやふやで且つ因数分解の意味も分からずにうろうろしていた私は、ブルバキの彼と自らを比較し、人知れず劣等感にひたる毎日を過ごしていたのである。

ところがある日、自分の持つ思いもよらぬ能力に気づいた。目の見えない人に鋭敏な聴覚や触覚が育つように、数学のできない私には化学構造式が何の苦労もなく覚えられるのである。虫や鳥や植物の形に集中してきた私には、化学構造式をいくつかのピースの組み合わせとして捉える訓練ができていたのかもしれない。これは、天然物化学を志向する私にとって最高の贈り物であった。私も彼にならって大学用の有機化学の教科書を読みふけったものである。いま振り返ると、何も分かっていなかった。

まあ当然ではあるが、人生がそう思い通りにゆくものではない。17歳のとき、4月に引いた風邪からチアノーゼを引き起こすような喘息を患い、7ヶ月ほど寝たきりに近い生活を余儀なくされた。成績は急降下、進学どころか進級さえも危ないという状況に陥ったのである。この体で将来どうやって生きていこうかと悩まざるを得ない日々ではあったが、同時に病のもたらす独特の精神状態を楽しんだのも間違いない。堀辰雄の作品にひたり、立原道造の13行詩を読みふけった。身近に死の影を感じ、その影を恐れながらも、夭折とか病葉という言葉にそこはかとない憧れと共感を感じていた。病の原因は肉体的なものではなく、多分に精神的なものであったようだ。内容については余りに私的なことなので省くことにするが、要するに子供であったということだ。原因に気づいた日から急速に回復に向かい、それ以降50年以上無謀な生活をしてきたが、まだ何とか元気に過ごしている。

復帰後、担任と校長の温情でなんとか進級した。成績も順調に回復したため自信を持って九州大学の入試に臨んだのだが、入試の前日、憧れの博多でパチンコ屋にデビューした。宿泊した旅館で友人たちと少しだけ酒を飲み、朝の四時近くまで騒いだ。実に馬鹿である。次の日の1時間目、国語の試験問題を一問解いたところで耐え難い睡魔におそわれ、ちょっとだけと思って寝た。肩をつつかれて目覚めると解答用紙の回収中である。よだれでまだ湿っているほぼ空白の解答用紙を恥ずかしながらも提出した。立ち上る淡い水蒸気を見たような記憶が残っている。もっと早く起こしてくれよと思ったが後の祭り、後日、一方通行の道路の出口で警官に捕まったときによく似た気持ちがした。

もちろん落ちた。同じ部屋の友人達も皆落ちた。他の科目の得点は悪くなかったので、次の年は絶対大丈夫だと浪人の道を選んだのだが、ここでもまた世の中の厳しさを思い知らされることになる。この時代、九州大学の試験科目は英語、数学、国語は当然として、理科と社会それぞれ2科目ずつ必要で、かつ大学からの科目指定であった。そして、最初に受験した年の指定科目は−世界史、人文地理、化学、生物—であったのに、なんと次の年6月には−日本史、倫理社会、物理、地学−が指定された。ちょっとだけ頭を抱えた。人間万事塞翁が馬、今振り返ってみると、この8科目を試験科目としたことが、いま考えを進める上での基礎をなしているように感じている。

大学4年で研究室に配属され、修士課程にかけて菌の代謝産物の構造を2つほど決めて天然物化学から一時手を引くことになる。(これは正しくない、私は言われるままに分離作業をやっただけで、構造を決めたのはT先生である。) 修士課程を終え国家公務員の上級職試験に通っていたのだが、これを蹴ってとある地方自治体に就職した。たまたま試験の成績が良かったばかりにいわゆるエリートコースに乗せられてしまった。しかし、私にとって、このエリートコースは居心地の良いところではなかった。研究的仕事はほとんどなく、多くの人との顔つなぎばかり、出勤すると机の上には見合いの写真という状況がいやで、本採用になる一週間前に辞表を出した。この時、私の教育係だったT氏が、「おまえに公務員は無理、好きに生きろ」と、笑って送り出して頂いたことに今も感謝している。

同期の仲間より2年遅れて博士課程に戻った。天然物化学の研究では、単離した化合物が既知の物質であるというリスクが大きい。2年も遅れているのだから早く博士号を取りたいというごくごく短絡的かつ近視眼的理由から、イソクマリンと呼ばれる天然物をモデルとした有機合成の仕事をすることにした。この時に、全く意識しなかったとはいえルヌラリン酸との縁ができていたのかもしれない。博士課程を修了した後、とある私立大学に籍を置いた。研究費を稼ぐ意味もあって有機リン系化合物・カーバメート系化合物などの合成を15年ほど続けた。しかしながら、天然物化学に対する興味を失っていたわけではない。日々、代謝マップを眺めながら、いわゆる二次代謝について考えることは続けてきた。何故、生物は、特に植物は多種多様な2次代謝物を作るのか?

科学において「何故」と問うことは、時に致命的である。安易な目的論に陥らないにしても、論文が書けないからである。科学者として飯を食いたいなら、「何故」ではなく「どのように」という問題提起をせよと何度もアドバイスを受けた。しかしながら、もって生まれたやっかいな性格というものは変えようがなく、「WHY? WHY? WHY?」と問う習性からいまだに抜けきれていない。

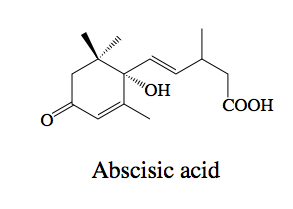

30年くらい前になるだろうか、バブルといわれる時代に心理的な違和感を感じていた私は、研究対象を大きく変え、植物ホルモンであるアブシジン酸(図1-1)を扱うことにした。

社会の在り方について、ちょっと立ち止まって考えないとまずいのではないかと思い始めていた私にとって、「ちょっと待てというシグナルとしてのホルモン」という点に親近感を感じたのが原因である。この時、この化合物が私の自然観を変えてしまうようになろうとは夢想だにしなかったが、それから後の人生はこの化合物に振り回されることになる。研究成果は実にささやかで、学会での評価に値するものではないと自覚している。しかしながら、この化合物について考えるという点においては、誰にも負けなかったという自負はある。アブシジン酸について愚直に考え続けた私に、この化合物が垣間見せてくれた世界は、今までの生化学、天然物化学の常識を覆すものであった。団塊世代のまっただ中にいて、心のどこかで世の中の規範と常識に反抗し続けてきた一研究者のモノローグである。

2018/01/13