タイトルに新型コロナ感染症などと書きたくないため、雑記として書くことにする。昨年の12月初め頃に、このコロナワクチン騒ぎは何なのかと疑問を持っている人から、人を少し集めるので話してくれないかと依頼があった。些か迷った。またあいつは陰謀論者であるとの悪名を広めることになるかもしれないと思ったわけだ。しかしながら、都合が悪くなるとさっさと逃げてしまった厚労省の役人、ワクチン輸送屋の河野太郎、コビナビの連中やフリップ百合子、そして口を拭って中立面をしているマスコミを見ていると、彼らに騙された一般庶民が余りにも気の毒である。今でも騙されていることに気付いていない多数の人が存在する。皮肉にも、未だ騙されているこの多くの人々が、騙した首謀者達を援護しているのが現状だ。考えた。先は長くない老人として一暴れするか。

ワクチンに触れはするが、ワクチン主体の話にしなくて良いのであれば受けましょうと答えたらそれでよいという。承諾した。何を考えたか、今回のワクチンについてある程度正確に理解をするためには、生化学、分子生物学、遺伝子工学、細胞生物学、免疫学などの学問について、高いレベルでの正しい知識が必要である。「ある程度正確に理解する」と書いたのは、最先端の研究者であってもこれらの分野を跨いだ詳細な全体像の理解はできないだろうという私の実感を反映しているからである。従って、現在の社会を担っている社会人を無知である、ワクチンについて詳しい話はわからない、だからこの壮大な詐欺に騙されたのだとして批判しているのではない。各々の社会人はその仕事内容に関して他の人の知りえない知識や手技を持っているわけであり、大多数の社会人に、生化学、分子生物学、遺伝子工学、細胞生物学、免疫学などの詳しい知識を求めるのは現実問題として無理だと言っているだけである。私は、今回の新型コロナ感染症とm–RNAワクチン騒ぎは、この騒ぎを仕掛けた集団が一般的社会人との知識ギャップ、さらには社会心理学的手法を利用して引き起こしたものであると考えている。

そうであるとすれば、「社会全体がコロナコロナ狂騒の中でワクチン接種に向かって追い込まれて行った現象を冷静に分析すべきである。そうした分析こそが次回に仕組まれる(かもしれない)何かの社会現象を判断する基礎になるだろう」と考えた。そうした考え方そのものが陰謀論者の特性であるという批判が『正常化バイアスに浸ったグループ」から出るかもしれないが、反論は以下を読んでからにして欲しい。先ず新型コロナ感染症は怖い病気であるのかについて検証し、続いてコロナ感染症の診断に用いられたPCRという手法を見直してみることにする。

1.新型コロナ感染症は怖い病気か

新型コロナウイルス感染症、即ちSARSコロナウイルス2の罹患者は、2019年11月22日に中国武漢市で(初めて)確認され、同年12月31日に最初にWHOに報告された。

日本においては、2020年1月16日に中国・武漢から帰国した神奈川県の男性が感染していたことが初めて確認された。

1月後半になると、国内の店頭ではマスクが品薄になった。ほかにも除菌スプレーや除菌シートなどの衛生用品にも影響が出始めた。

2月5日、大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員のうち10人から新型コロナウイルスの感染が確認された。

これ以降、厚労省を先頭に各と道府県知事、新聞、TVのワイドショー、週刊誌等での煽りが激化、一寸待て、落ち着いて考えようよと言うと、陰謀論者、時には非国民と云われる状況になって行く。

2月初旬から新型コロナウイルスの感染拡大につれ、使い捨てマスクだけでなく、トイレットペーパーやティッシュペーパーが店頭で品薄になった。

3月1日 ダイアモンドプリンセス号の全ての乗員乗客(3711 人)の下船終了

3月24日、安倍晋三首相と国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長が電話で協議し、1年程度の延期を検討することで合意した。

4月7日、感染の拡大に伴い安倍首相は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象に、特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令、4月16日には対象区域を全国に拡大した。

私も4月の半ばを過ぎた頃までは、幾分煽られていたように記憶している。とは云ってもマスクは求められれば装着するがほとんどはめない、不必要な人混みへの外出は控える、気が向けばうがいと手洗いを丁寧にする程度であった。理由は今回の新型コロナウイルス感染症によく似た SARS(重症急性呼吸器症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)に関する報告を読んでいた事も一因である。それはそうとして、国民を恐怖に陥れた誘導が上の期間に行われていなかったか。

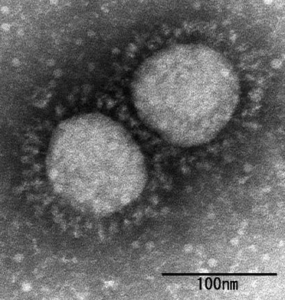

以下の4枚の図はコロナウイルスといわれているモノを現しているものである。毒々しい赤、ヌメヌメとした如何にも病原体らしい青いウイルスの図はコンピュータで描いたものにすぎない。

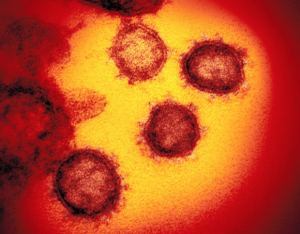

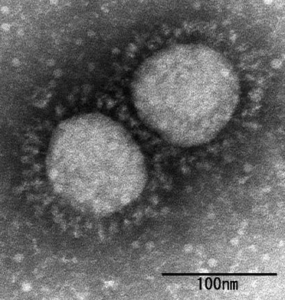

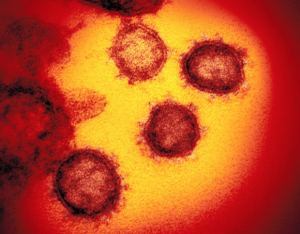

下の二枚はコロナウイルスの電子顕微鏡写真なのだが、モノクロの方が本物である。橙色のバックに赤黒いウイルスが写っている毒々しいほうは、電子顕微鏡写真に色をつけたものである。透過型電顕を使おうと走査型電顕を使おうと、得られる画像はモノクロの画像である。このモノクロの画像に色付けをする場合がないことはないが、その場合色付けをする人の意図が反映される。ならばこのおどろおどろしい着色は、誰がいかなる目的で行ったのか。ネットで新型コロナウイルス・画像として検索して欲しい。私の言う意味がお分かりになると思う。

このコロナ騒ぎの初期の頃、武漢であるかどうかは不明だが突然人が手を上げて回転しながら死亡する動画が出回った。あれを見て怖いという刷り込みを受けた人はかなりいるのではないかと思う。私は疑っていた。あまりにも都合よく倒れる人が画面の中心にいるのである。あの動画はかなりな確率でフェイクだろうと判断していた。あれ程ショッキングな動画であれば現在も残っているだろうと探してみたが見つけきれなかった。あんな形でなくなる人は日本には出現しなかったようだ。

何処か見えない所で、この新型コロナウイルス感染症を途轍もなく恐ろしい病気であると思わせようとする力が働いている様な気がした。何しろ、政府を先頭にして、地方自治体。TV、新聞が走っていた。SNS上では冷静な意見を書く人が何人かはいたが、コロナ怖いの大合唱の中では無力だった。戦前だなと感じた。

何か腑に落ちないままニュースを追っていたのだが、このような場合は原点に戻り、何か一つ確実なデータが得られる事件を追うべきだと思い直した。そこで一応区切りのついているダイアモンドプリンセス号についてのデータを見直してみたのである。データを示そう。

ダイヤモンド・プリンセス号 新型コロナウイルス騒動の経緯

2020 年

ダイヤモンド・プリンセスには、56カ国の乗客2,666人と1,045人の乗務員、計3,711人が船内に乗船していた。

1 月 20 日横浜港出港。香港やベトナムを巡るクルーズが始まり!

1 月 25 日 :乗客の 80 歳代男性が香港で下船

2 月1日 :那覇に入港。那覇検疫所の検疫終了。横浜向け出港

2 日 :香港下船の男性が新型コロナウイルス感染の連絡入る

3 日 :検疫やり直し。横浜検疫所がウイルス検査のための検体採取開始

4 日 :乗客乗員 10 人の陽性判明

5 日 :船内隔離開始・陽性者 10 人巡視船で下船

6 日 :横浜港大黒埠頭着岸 12 日:検疫官 1 人感染・厚労省職員も次々感染

15 日 :米国人下船・17 日チャーター機で帰国

19 日 :陰性の乗客一斉下船

3 月 1 日 :全ての乗員乗客(3711 人)の下船終了

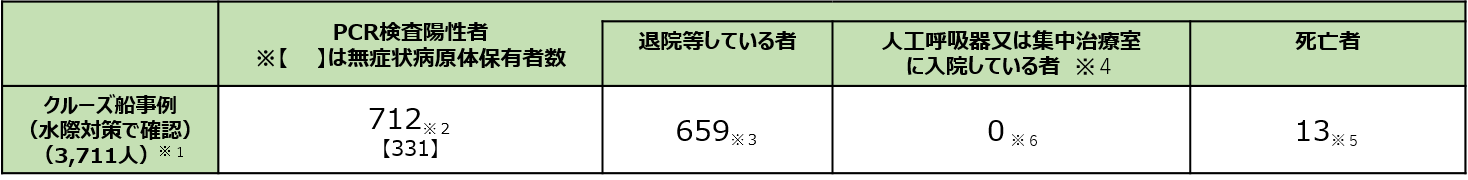

従って怒濤のような報道が始まったのは2月の初旬あたりだったのだろう。そこでだが、全ての乗員乗客(3711 人)の下船が終了した後、何人が新型コロナに罹り、何人が亡くなったのかというまとめの報道を記憶している方はどれくらいいるのだろうか。厚労省の発表しているデータが以下のページに残っている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00108.html

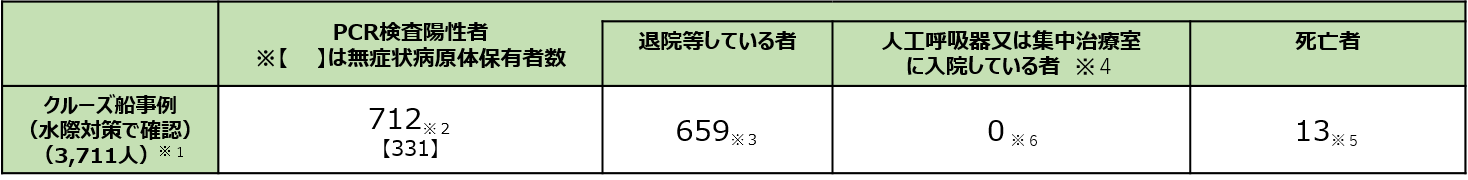

必要な部分だけを下に転載する。

クルーズ船

※1 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人

※2 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。

※3 退院等している者659名のうち有症状364名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。

※4 37名が重症から軽~中等症へ改善(うち37名は退院)

※5 この他にチャーター便で帰国後、令和2年3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。

※6 新型コロナウイルス関連疾患が軽快後、他疾患により重症の者が1名いる。令和2年2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、同年3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。

(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。

令和2年3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し同年2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。

簡単に言えば、3711人の中で感染した人は712人、死亡した人は13人に過ぎない。クルーズ船の空調が何系統あったかしらないが、各室に一つというような事はないだろう。つまり極めて感染しやすい危険な状況にあったと考えて良い。また乗っていた乗客の年齢層を推測すれば60歳から80歳の人が多かったのではないかと推測する。つまり新型コロナ感染症で亡くなる確率の高い世代の人である。さらに、対症療法も未だ手探りであっただろう。こうした不利な条件下において、感染した人が712名(19.2%、但し331名は無症状)、死亡した人が13名(感染者に対して 1.80 %、全乗船者に対して 0.35%)であったわけである。この死亡率0.35%という値が緊急事態宣言を発令しなければならないような値かどうか、冷静に考えればあり得ない話であろう。毎年流行する通常の季節性インフルエンザの死亡率は0.1%前後である。これは全世代に対する値であり、60歳から80歳の人に限れば0.35%という値はインフルエンザと変わらないだろう。

しかし、そんな話は決して通らない社会ができ上がってしまった。マスクは要らないとかコロナはさほど怖くないというと、変人ならまだ良いほうで非国民扱いされた。いわゆる「アタオカ」である。

この頃、志村けん氏(享年70)が20年3月29日にコロナで死んだ、2019年度末に乳がんで手術を受けていて、2020年1月末から2月半ばまで放射線治療を受けていた岡江久美子氏も20年4月23コロナ感染症で死んだというブースター報道がなされ、ダイアモンドプリンセス号のその後についての報道は表舞台から消え去ってしまった。これ以降、コロナが怖い怖いの社会的狂騒が止めどなく広がって行ったのである。ヨーゼフ・ゲッペルスが本当に言ったかどうか、あるいはその真意は分からないが、「嘘も100回言えば真実になる」「大衆は小さな嘘よりも大きな嘘に騙される」を地で行くが如き時代に突入したのである。